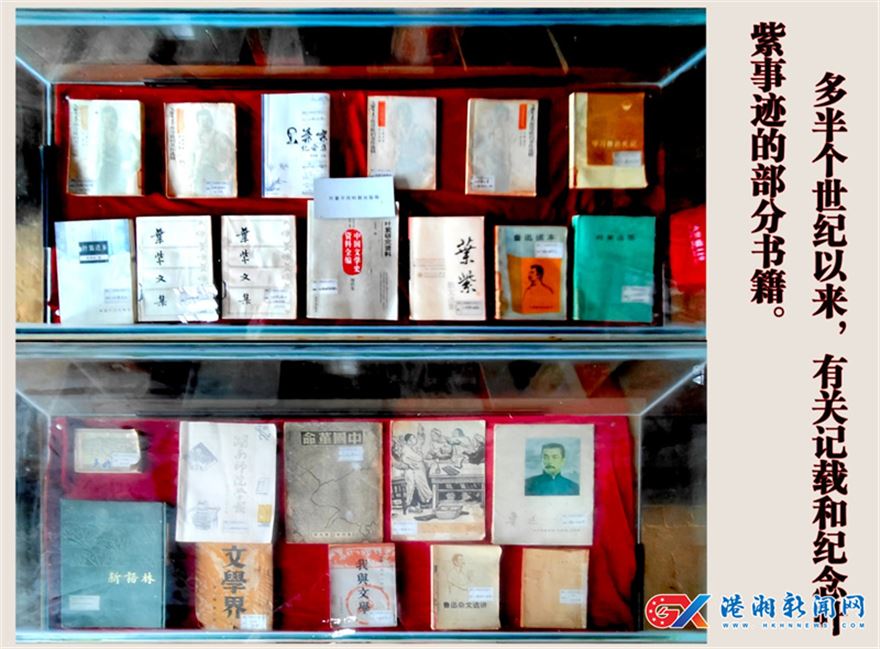

此篇之所以命名为《叶紫与汤咏兰,事迹拾遗篇》,原因在于《叶紫》传记已较为全面地出版,其中包含了鲁迅所作的序言,以及肖军、肖红、周扬、张天翼、冯雪峰、朱帆、蒋牧良等诸多文学大家的介绍与描述,更有周立波为之撰写的结束语。这些作者均为已故的文学巨匠,相比之下,笔者仅能拾遗补缺,尽力完善。

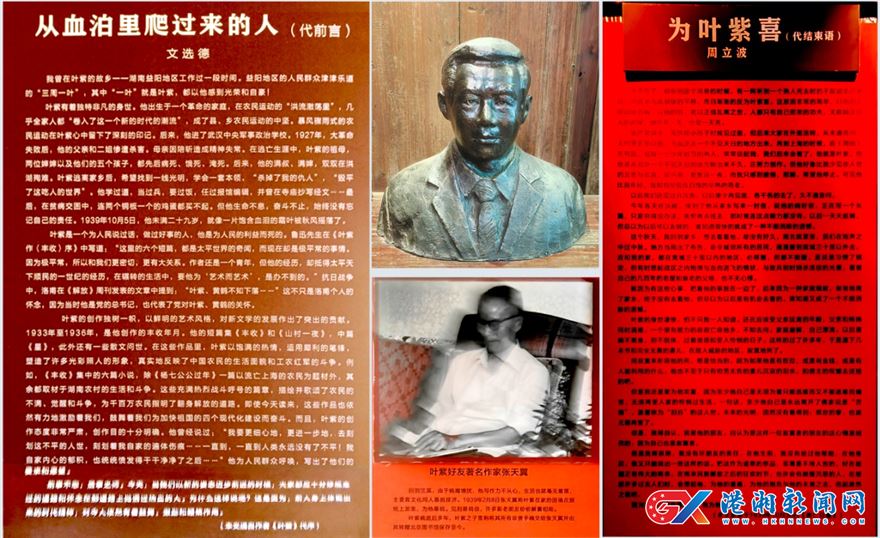

今人原湖南省委常委宣传部长文选德写前言,其中归纳性的标题就是;从血泊中爬过来的人。

叶紫是“从血泊中爬过来的人”,此话今天没几人能理解,即使能想到,也只能想到大革命时期的大屠杀,因叶紫的亲人被公开抓捕和判决杀害的鲜活的亲人就有6人,其实,那只是社会人文环境恶化的一个面,另一个面便是生存环境的恶劣;叶紫的母亲刘氏,先后共生产十二个儿女,生下大女儿余裕舂后,以后的9人,说是犯了当地的一种“应腹生煞”,即生下来后带不大,被死去埋在土里的婴儿招了去,过去益阳兰溪的农村就常出现这种“应腹生煞”,破解的办法也奇特,即把最早和最后死去婴儿尸体挖出来(据说最早的婴儿挖出来后面色如生)合在一起用火烧掉,但须请法师主持祭祀仪式,今天看耒,这应该就是一种生产传梁病或遗传病,但也就是这种祭祀仪式后,父母余达才只保住了三人,分别是老大余裕舂,老十一余也明,老十二余鹤林(叶紫)。这保住的三人前两位都是女孩,只有余鹤林是男孩。

叶紫是男孩且是“满崽”,或说是余家唯一男孩(17岁之前),今天看起来很正常,余家对此重男亲女也是人之常情,但这个男孩却是当时余家唯一的一根独苗,叶紫的父亲余达才,(二叔早夭)三叔余寅宾,四叔余璜,都是成家有生肓的人,尤其是三叔余璜,还结过两次婚,同时有两个老婆,前面的老婆姓李,一直与余璜的娘住在一起,生养有2个女儿,余寅宾的妻子徐氏生养3个孩子,可余氏家族不知是中了什么魔咒,这5个孩子先后病死、饿死、淹死。叶紫十四个同輩兄妹,就只留下他三姊妹,而余家的男丁就只他一人,老余家对叶紫的重视也就可想而知了,以至于叶紫六岁到离余家垸约三里外的兰溪镇,进益阳县第七学区兰溪高等小学读书,为此,父母和两位姐姐都跟着迁居兰溪镇,可见全家乃至家族都以叶紫为中心。

叶紫在这样的家庭里,祖父余宗祥有三子四媳生有14个孙子女,而传宗接代的就只有叶紫这根独苗,按理说,叶紫从小就应该是娇生惯养的“小皇帝”,然而,叶紫的同年却远比一般同龄人辛劳和不幸;前面说了,叶紫六岁就迁到南溪高等小学读书,十二岁便送到省城长沙,用余票名考进长沙城南的湖南岳云中学。三年后以优异成绩毕业,十五岁考取位于长沙油铺街的湖南华中美术学校。这一点,可看到余家对叶紫重点培养望子成龙的家族心态,这种家族心态一方面迫使叶紫学了不少知识,另一方面也可看到叶紫并不是娇生惯养的“小皇帝”,而是比同龄人付出更多的辛苦人。

(1991年版《益阳县志》·人物·叶紫传记的前面摘录)

(1991年版《益阳县志》·人物·叶紫传记的前面摘录)

一九二六年春天,才满15岁不久在长沙华中美术学校读书的叶紫,遇到了益阳农民运动兴起,近百年快过去了,今天,我们可以用平静客观的心情看哪场运动,这是在农耕文化中几代人因贤愚勤懒以及人品质差别而形成贫富大差别后的社会运动,也是社会自然平衡和优胜劣汰的要求。体现在农村的是重新洗牌、势如暴风骤雨的农民运动。益阳由于在欧阳笛渔和欧阳泽两叔侄的推动下,在兰溪金家堤成立了湖南农村第一个农村党支部,兰溪很自然的成了益阳农民运动的中心。这时代的洪流,叶紫家几代的底层平民,很自然地加入了那场社会革命,并成为活跃积极分子。由于叶紫的满叔、益阳著名的共产党员余璜的推动,叶紫全家主要成员都投入了革命斗争。满叔璜先后担任益阳县工会会长、县农民协会会长,并兼农民自卫军大队长、司令。父亲余达才任益阳县农民协会秘书,二叔余寅宾任月塘湖乡农民协会会长、天成垸清丈委员。大姐余裕春任兰溪女界联合会会长,二姐余也民继任兰溪女界联合会会长,余也民的未婚夫孙剑仁任兰溪共青团区委书记,少共先锋队队长。当时年仅十五岁的叶紫,在全家革命精神影响下,从长沙华中美术学校回到了自己的家乡,少年性情,感到这种革命就像穷人过节一样的热闹气氛,也激情满腔地投入了这场放开和自由的农民运动,没日没夜地做宣传鼓动工作,以他少年的理解和美术学校的艺术天赋,写标语、画漫画宣传画,编歌谣、喊口号、演节目,成为当时农民运动出色的宣传员。

但1926年叶紫满16岁时,正值北伐军攻占武汉,叶紫这根余家的独苗,余家长辈都认为叶紫不能就这样混在农民运动中好玩起哄,应该培养更大的出息,在满叔余璜的联系下,离开湖南华中美术学校,进中央军事政治学校武汉分校学习。这时叶紫已开始成熟,完全脱出了孩子般好热闹的稚气,一心想做个“有志之士”,做一个象他满叔一样能为穷人带兵打天下的人。因此,军事学校严格的纪律,艰苦的操练,他都习以为常。教官们见他身体瘦弱,而各项训练都很出色,经常称赞他“是个有出息的角色”!

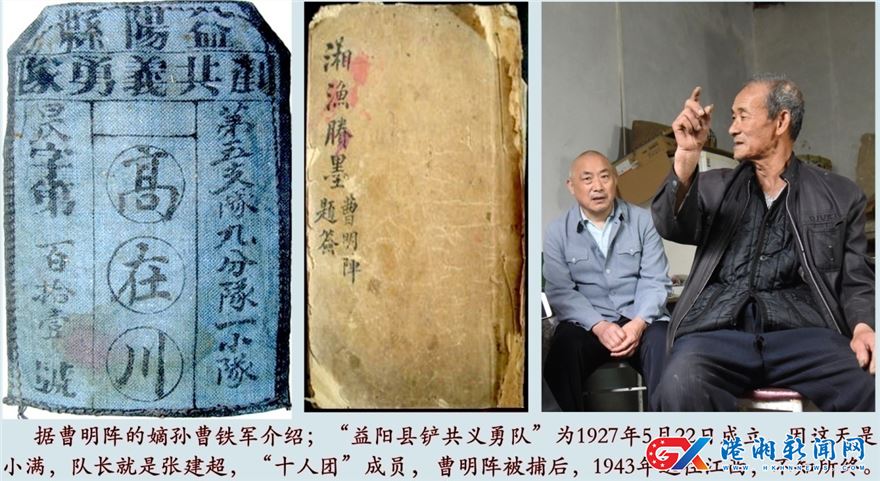

一九二七年五月,许克祥在长沙策动“马日事变”,残酷屠杀共产党员和农运积极分子。湖南各县的地主武装,卷土重来,反攻倒算。被余璜领导的农民自卫军通缉杀人在逃、原益阳县泉交河镇“挨户团”团长曹明阵,在汉口勾结益阳反动劣绅伞匠蔡润卿,筹资训练一排“益阳县铲共义勇队”,也趁机窜回长沙。向桂系益阳人北伐师长何宣购武器并借兵一连,齐齐整整两百余人杀回益阳,砸封农会,捕杀革命群众。

1927年6月5日,中共汉寿县委书记詹乐贫率汉寿工农自卫军转移到益阳,与益阳工农自卫军联合成立了联防司令部,由余璜任司令,袁铸仁、詹乐贫任政治部长。为了应付当时的严峻形势,余璜认为益阳城是防水城,难以据守,提出以地势险要的洪桥头水满冲作为根据地,进可以战,退可以守,再以资江南岸的桃花仑、甘家坪、大海塘为大本营,作为县级机关的驻地,领导全县的武装斗争。在率部转移途中,他凭借大渡口浮桥,打退泉交河镇“挨户团”团长曹明阵纠集何宣部一个连的进攻,但形势不断恶化,加上他乘夜渡江袭击益阳城受挫,而曹明阵又纠集700多人进犯水满冲,他虽全力进行反击,但终因弹药缺乏,不得不撤往桃花江浮丘山。不料在那里又遭曹明阵“撩尾龙”截尾的袭击,队伍被打散,余璜只带出少数自卫军冲出重围,当晚离开了益阳。

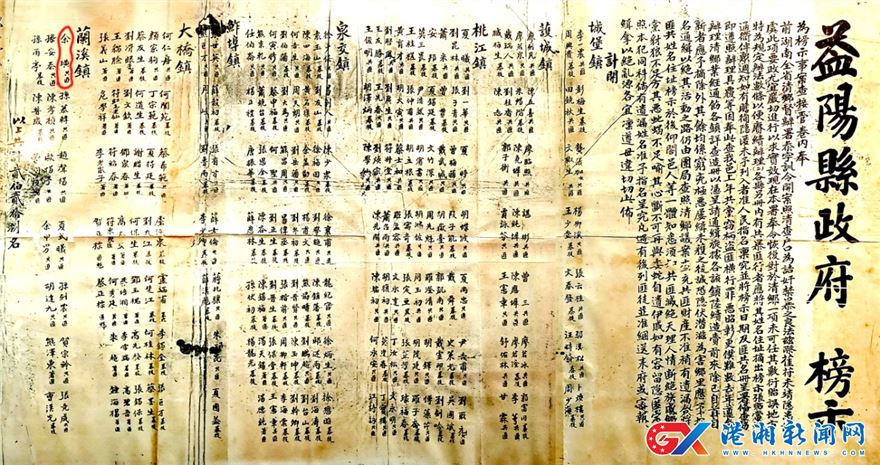

自此,益阳落入曹明阵等人的手中。益阳开始了白色恐怖的反攻倒算清洗,下图是截止1929年底益阳有幸逃脱未归案的228名农运分子和共产党员。

在兰溪镇中,我们见到余璜的名字了,而叶紫的其他亲人都已经被杀害。

这场大革命截至1927年7月6日止,叶紫直接失去的亲人有;父亲余达才、满二婶娘周氏,二姐余也明,还有表姐刘群。

而逃亡失联的则有祖母叶氏、母亲刘氏(母亲陪父亲斩首时,当场精神失常)、二叔余寅宾、二婶徐氏和两个堂兄妹,另还有满叔余璜的大妻满婶李氏与三个堂妹,这十个人在二叔余寅宾的带领下,逃到洞庭湖中心华容县的罗家洲。在逃亡、逃难、逃荒中,这批人除二叔余寅宾和幼子余昭望与母亲刘氏外,其余七人皆在两年之内冻、饿、病,溺中死去。

这里,还对叶紫的亲人遇害的情节插带两个小故事;

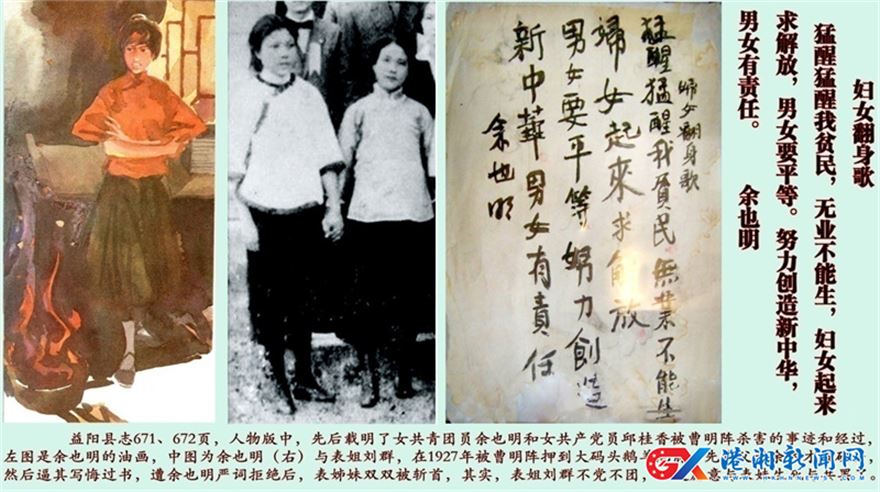

一是《益阳县志》和许多史书上记载都是余也明1910年出生,就是余也明的年龄,实则是1907年出生,因她的弟弟叶紫是1910年8月出生,但1927年7月6日曹屠夫在鹅羊池开公审会时,大概是动了恻隐之心或有其它想法,将余也明的出生年龄改成1910年,原是想未满18岁免除死刑,但余也明早已视死如归,坚毅赴死,没领这份情,可年龄竟然被曹明阵改了,以致在县志上弄成了与弟弟叶紫同年的年龄。

(1991年版《益阳县志》·人物·余也明小传的前面摘录)

(1991年版《益阳县志》·人物·余也明小传的前面摘录)

现摘一段本人考查的“曹明阵其人”中的章节如下:

余璜一家,是益阳县闹农运的领头人物,现一家两死四被抓,因此,对这四人审判的大会是在大码头鹅羊池边上的白骨塔坪里召开的,1927年7月6日,曹明阵在主席台上宣布对余达才、余璜妻周氏(此为二妻,农会机要员,大妻李氏随公婆一起)执行死刑,当着余也明和其牵手的表姐刘群的面,把余达才和周氏的头先后砍了下来,并悬在竹竿上示众。

但当时却没有接着宣布余也明的死刑,而是曹明阵从台上走了下来,直接来到余也明的面前对她说;“你不是国民党CP分子,还未满18岁,属于 ‘未成年人’,与你叔叔和父亲不同,今天只要你悔过画押,保证今后不再闹共产,我这里就可以放你回去”。于是,要团丁递上纸墨。

这“悔过书”递到曹明阵手里,曹明阵看后,沉默半晌,闭眼摇头,手背向外挥,示意刽子手行刑。可就在刽子手推押余也明时,却发现其表姐刘群挽着余也明的臂弯死也不松手,原来,她要与表妹生死与共,共赴刑场。

刽子手为难的望着曹明阵,曹明阵看此情形,又是闭眼摇头,手背向外挥,于是,这对益阳街上的姊妹花,在余达才被砍头不到半个小时的时间里,双双被枪毙在鹅羊池边上。但奇怪的是,执行死刑之前,曹明阵却要当时益阳的照相馆替这一对姐妹照了相,并且,余也明的那首就义诗也留传了下来。

余也明的未婚夫孙剑仁则转移到沅江麓湖一带,继续从事革命活动,一九二八年四月,被抓捕团丁乱枪击中,牺牲在沅江鸡公咀。

二是说的“余璜只带出少数自卫军冲出重围,当晚离开了益阳”。所谓“少数自卫军”,实则是包括汉寿、桃江300余人的游击武装,这其中护城镇(新桥河龚家坪)烈士郭子衡的妹妹郭雄,本是龙州书院毕业的学生,因一笔钢笔字秀丽,尤其是当时刻印刷蜡纸清晰,由此被选为自卫军联防司令部的秘书。余璜被曹明阵打散时,她跟着逃了出来,一路上跟着余璜先转战湘西,再转洪湖,编入红六军段德昌部,余璜任第四十六团团长,坚持武装斗争。我们今天看到的电影《洪湖赤卫队》,其中的大队长“刘闯”就是以余璜为原型。

1931年6月,中共湘鄂西特委改为湘鄂西临时省委,余璜也因郭雄的文字功夫辅佐,被委任为省委秘书长,两人在艰难地环境下,相互照顾,很自然的结合,成为余璜的继配妻子。

1932年初,王明“左”倾路线开始泛滥。10月,湘鄂西根据地开始第一次“肃反”,他和妻子郭雄都被作为“改组派”给错杀了。“左”倾错误路线使党失去了一位英勇的指战员,一位党的好干部。

幸运的是,余璜夫妇出生仅三天的幼子活了下来。就在段德昌被抓捕审查时,恰值郭雄临产,由于形势险恶,被迫用箩筐装着孩子放在小路边,希望好心路人暂时收养。当地农民凤作堂把孩子抱到了王庆和家。王庆和是湖北省石首市大垸乡新沟村的贫农,还没有孩子。风声略缓后,王庆和才得知这是红军的遗孤。但这期间不时有人自称是余家人来寻找孩子的,因为不知是真是假,邻居们一直帮着掩护,王庆和就这样冒着生命危险把孩子偷偷藏了起来,并养大成人。

孩子是在箩筐里发现的,便起名王罗(箩)生。并因此开枝散叶,此为另外的话题。

叶紫是在他满17岁生日时,从他的小学的启蒙老师卜息园(秘密共产党员)听到这消息的,但卜息园并不知道详情,只告诉他兰溪家里的党组织已经破坏了,具体情况不太清楚,但当时叶紫不知是遥感还是预感,就像五雷轰顶一般,军籍、学籍、军纪以及行李都不要,只拿了钱就往船码头跑,跳上了从武汉开往岳阳的轮船,原本可以等武汉开益阳的直达班,但他等不了六个小时,不顾饥饿劳累,日夜兼程,连续四天四夜,跑了一千多里路程,来到益阳轮船大码头。

一上岸,叶紫便心急火燎地打听鹅羊池杀农运分子的事情,人们议论纷纷,说是前些天有十多人被砍头示众了,不但说的具体,还绘声绘色说得有名有姓。叶紫一听,差点要晕倒,但马上抑制住了自己的感情,尽量装做若无具事的样子还要继续具体打听。走不多远,看见街上有个茶摊,顿感口渴得很,到茶摊上买了一杯茶,边喝边向卖茶老人打听:“老伯,听说最近城里杀了人,他们是谁?” 年轻的叶紫还不懂社会的险恶,传统社会这种没有公正审判的镇压杀人,等于就是官府在社会上播种仇恨,这是会形成多次恶性循环报仇雪恨的,因此,这种杀人往往都是斩草除根,以绝后患。他这冒失地一问,不料被旁边两个人同时听见。这两个人,一个身材矮小,手执折扇,穿身纺绸衣服,鼠眼锅背。这人浑名“锦嬲皮”, 真名何锦焘,是“曹屠夫”的外甥也是暗探。一听叶紫问起杀人的事,就盯上了梢。另一个身材高大,膀阔腰肥,穿身土布衣裳,桃担卖菜篮子,是叶紫的一个远方亲戚。叶紫不认得他,他却认得叶紫,一见叶紫在街上冒失相问,又恰被“锦嬲皮”碰上了,感到情况危急,便三步并着两步走,赶往叶紫未婚妻汤咏兰家里送信去了。叶紫在卖茶老伯的眼光暗示下,一眼就瞥见了盯梢他的“锦嬲皮”,顿时警觉起来。他佯装无事,立即离开丁茶棚。时至傍晚,他走进一个顾客盈门的米粉店,拣了个最里面的座位,把随身带的一个旧包袱放在桌上,有意遮挡对面的视线。磨磨蹭蹭地买了一碗米粉,边吃边注意动静,“锦嬲皮”走进店里,在离叶紫三桌远的对面坐下,买了酒菜,边吃边盯着叶紫,突然两个争吃残汤剩粉的乞丐打了起来,老板和伙计出来驱赶,顾客纷纷起身躲让。叶紫抓住这一混乱机会,使了个“金蝉 脱壳”计,一溜烟闪出了米粉店,狡猾的“锦嬲皮”赶忙上前查看,只见包袱不见人,在店里兜了两个圈,仍不见叶紫的影子,撒腿就往街上追寻。叶紫的未婚妻汤咏兰得到那个远方亲戚把的信,便急中生智,跑到街上叫了一辆有遮挡布的人力车,坐在上面,朝着报信人指点的方向奔来。车拉出不远,她一眼望见风尘仆仆的叶紫,忙与熟识的车夫打了个招呼,车子拉到叶紫身边,汤咏兰不由分说,一手把叶紫拉上人力车,按在座位上,挡在自己的身子后面,一下便从相向追踪而来的“锦嬲皮”身边疾驶而过。径直把叶紫拉到大码头后面白骨塔旁的尼姑庵,藏在阁楼上。汤咏兰把叶紫一家遭难的情况告诉叶紫,叶紫听了嚎啕大哭。汤咏兰连忙止住说:“现在不是哭的时侯。曹屠夫妄图斩草除根,早已派出暗探,布下罗网捉你,刚才你一上轮船码头,就被盯上了梢,险些落入陷井”。叶紫听了感到目前处境危险,只好强忍悲愤,同咏兰商量和母亲见面的办法,经过咏兰的周密安排,半夜时分,趁着一场大雷雨的掩护,叶紫同母亲在那位远方亲戚家里会了面,母子抱头痛哭一场。叶紫的母亲颤颤惊惊地将仅有的六十四个铜板塞在叶紫手中,并说:“走吧!孩子。这里没有你的活路,不可久留。到洪湖去找你的满叔,跟着打游击去”。黑夜雷声隆隆,象是催促叶紫赶快启程,叶紫化了装,头戴蓼叶斗笠,身穿土布衣裳,手提竹篮,扮成乞丐。临走,趴地上磕了三个响头,依依不舍地辞别了老母和未婚妻,冒着倾盆大雨,摸到资江河边,随着一道闪电,跳上了岳父汤汉卿为他准备的一条小蓬船,顺流东下直奔临资口,然后转轮船奔洪湖去了。

才满17岁的叶紫,有知识,学过美术,读过军事,原本是充满梦想和理想双重翅膀展飞的年龄,现在内心却是撕心裂肺的伤痛和无尽的悲哀思念,老余家寄予他光大家族的希望,肯定是落空了,因人都没了光大还有何意义?但报仇雪恨,似乎更渺茫无形,呈匹夫之勇,向来是读书人不以为然的事情,这,似乎不是一个人的家仇私仇,而是整个国家制度和文化思维模式的恶造化,从而拉大社会形成贫富、思维模式的两极分化,从而成为社会人群的阶级对立。

在寻找满叔余璜的路上,叶紫一路胡思乱想,义愤填膺,仇恨满胸把自己气成了一个皮球,但又有什么办法呢?底层农民传统的变革模式,就是拉队伍组织造反,他满叔余璜不是已经拉到了一支3000余人的农民自卫军,但又能怎样?但更难过的是;当时正值隆冬时节,他身无分文,饥寒交迫,每天只能挖湖藕,菱角,睡草堆,再就是叫化讨米。若大个400里的洪湖,叶紫围着找了40多天,一是这只赤卫队国民党也在寻找,试图剿灭。二是他不知道二叔余璜为消除通缉的麻烦,已正式改名;余邦奇。

精疲力尽的叶紫,只能望湖兴叹!也明白目前这种情景是找不到二叔余璜的。于是,他只好替人打短工,但他能做什么呢?这些年他一直在读书,所学都不是生存之道,他只好找了一个舂米的活,虽然工钱很少,但好歹能解决饥寒,且他的血海深仇家事也不敢对人说,一是雇主怕,二是若被举报出卖就更麻烦,于是,叶紫挨家挨户打短工舂米,待赚足一定路费后,跳上一条江轮,顺长江而下……

叶紫的路费和出门经历,他只能到达武汉,那里有他还放在军校的行李,但继续读书已经不可能了,一是可能会遭到通缉,二是供他读书的费用断流,于是,他只得拿着那点行李,开始了两年顺江而下的流浪生涯。一路上他虽还是悲愤满腔,但比围着洪湖转悠那段好多了,一是天气已经开始转暖,二是他有一套睡觉的铺盖,加之他还有了打工舂米的经验,因此,他便有心思和眼光更深准地观察这个世界、人世间。

在这种流浪生涯中,叶紫其实是可以固定下来找到工作的,如1929年春,他在安徽芜湖,因铺盖行李烂得实在不行了,他便报名当了兵,凭他的文化知识和军校训练的知识,很快便显露头角,被安排在连长一桌吃饭,但叶紫感觉到这不是他要的天地,也不是他的人生,于是,不出两个月他便卷铺盖逃走了,继续东流。

1930年初,他流浪到了上海,从地理和经济环境来看,他都都感到应该停下来了,因在这里打短工要比其它地方工钱高,机会也多很多,再就是满街的书店和报摊,令他留恋忘返。于是,叶紫便打短工,包括挑水、倒屎尿、做其他杂工,就路灯睡弄堂埋头读起书来。开始读一些传统的旧诗词、旧小说,诸于《诗经》《离骚》、唐诗、宋词、“三言两拍”之类。接着,鸳鸯蝴蝶派的东西他也读,诸于徐枕亚、吴双热、李定夷等人的《玉梨魂》《兰娘哀史》《美人福》等代表作品。后来,读到沈雁冰、郑振铎等成立的“文学研究会”出版的《小说月报》《文学周报》和《文学研究会丛书》;读到了郭沫若、郁达夫、成仿吾等人成立的“创造社”出版的《创造》《创造周报》、《洪水》等刊物及《创造丛书》。还读了蒋光慈、钱杏邨、洪灵菲等共产党员成立的“太阳社”出版的《太阳月刊》《时代文艺》《海风周报》《新流月报》和《太阳社丛书》。对当时由世界各国翻译过来的各种外国文学作品他也爱不释手,尤其是读到鲁迅的许多文章和《呐喊》时,他几乎也要呐喊出来了,这正是他这两年多苦思冥想找不到的答案,鲁迅的“凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做亳无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著,是在改变他们的精神”。

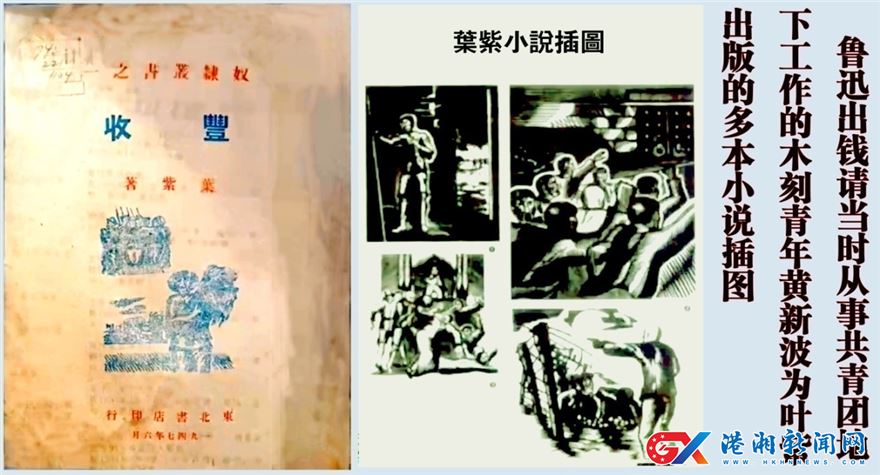

“改变他们的精神”,从此成为叶紫从事文学创作的方向,由于有良好的幼学文化底子,加之特殊的人生痛苦经历,叶紫的小说、故事一经发表,便受到读者的热买,从此,叶紫的创作激情也就一发不可收拾,笔如泉涌,一九三五年三月,出版了短篇小说集《丰收》,内收《丰收》《火》《电网外》《夜哨城》《杨七公公过年》《乡导》六个短篇小说。一九三六年十二月,出版中篇小说《星》等。一九三七年四月出版另一个短篇小说集《山村一夜》,内收《偷莲》《鱼》《山村一夜》、《湖上》《校长先生》《电车上》等六个短篇小说,另有一些散见于报刊的小说、散文、评论;并曾用妻名,于一九三五年出版过一本《女子书信指导》。他用自己的全部文艺创作活动和成果,实践了“左联”的宗旨——倡导无产阶级文学,面向工农,宣传马克思主义。

由于叶紫在新文学史上,尤其在“左联”活动史上是有显著影响的革命作家,他的文学创作成就和经历,在各地党史办、档案局、文联及作家协会介绍已很多并较全面,本篇则着重介绍一些叶紫鲜为人知的事迹,其目的还是想补遗完善益阳的这位文化名人。

一是叶紫入党并加入左联。叶紫在上海稍安定下来以后,唯一能做的就是拼命读书明道理,长本事,这样,不仅丰富了自己的文学知识,还接触到了共产党和所倡导的革命文学。抵沪不久,通过同乡志士的中介,与党接上了关系,一九三〇年四月,经共产党员卜息园(兰溪高等小学校的发蒙老师,湖南华中美术学校的同学)介绍叶紫加入了中国共产党(此时入党的程序已经十分简单,因多数人都在逃党、脱党、退党的环境里,入党自然是不合时宜的,即使有人想混入党内做间谍、投机,都认为此时入党的价值几乎为零和负数,而叶紫的经历和二叔余璜的故事,使他生成就是党的孩子,自然很容易通过)。叶紫虽是党的孩子,但身份还是要高度保密,这是自身保护和工作的需要,他便是以保密的身份加入左联的。

二是叶子结婚生育一子一女。前面说了,叶紫是在1930年初定居上海的,国内的党组织经国民党清党和围剿后,许多地方已经瘫痪,失散的党组织也在相互寻找和重新考验,叶紫就是在1930年6月份加入党组织的,自然,其生活和工作也得到了党组织相互的安排照顾,他开始是当店员,后来又在一所弄堂小学里当了一段时间的教员,尽管收入十分微薄,比起那流浪生活来安定得多了。自然,党组织也给他安排了工作,那就是到浙江温州玉环岛去购置一批枪,组织红军师。然这次货未接到却在1931年元月在上海被捕,关进了龙华警备司令部监狱。

这里,要单独表述一下 叶紫的未婚妻汤咏兰。今天已无未婚妻一说,但过去,尤其是女孩子却很看重这三个字,这是女子从一而终的基本做人准则,汤咏兰比叶紫大一个年号,将近一岁,她16岁与叶紫订婚,从此,她就认定就是余(叶紫)家的人了,因此,当1927年余家人全家被杀时,她就把赡养照顾叶紫母亲的义务接担过来,叶紫母亲刘氏因陪斩处于精神失常状态,未过门的汤咏兰却主动承担起照顾叶母的责任,这对一个未出嫁的大姑娘来说,无论是传统道德礼仪还是新女性的责任义务,这都是难以做到的,但汤咏兰却把叶子母亲寄养在了她姨妈的徐家。为了与叶紫信件联系,她开始识字练字,1930年8月,他与叶紫书信联系上后,得知叶紫在上海一处弄堂里做店员,生活已基本稳定下来,于是,按叶紫的要求,她将未来的公婆刘氏交给了叶紫的朋友带往上海。

但1930年底,她听到叶紫被捕入狱的消息后,象挨了一个晴天霹雳急得不知如何是好,在她父亲的支持下,很快从益阳赶到了上海,经过许多周折,才在叶紫的一些友人的指点和帮助之下,寻到了岗哨重重,阴森恐怖的龙华监狱,会见了叶紫。

叶紫宽慰汤咏兰,说他的案情关系不大,估计不会有什么危险,不过是坐坐牢。咏兰放心不下,就留在上海,一来照顾叶紫的老母,二来好为营救叶紫四处奔走。

龙华警备司令部监狱,党史和烈士传中曾多次记载,是专门关押共产党人的地方,一般进去后是无法活着走出来的,好在叶紫的身份保密做得好,反动派还不知道叶紫是共产党员,他不过就是店里的一个小伙计,被老板安排去接货,货没接到,老板跑路,没有抓到什么把柄,尤其是看到汤咏兰与叶母的实情惨景,而叶紫从湖北洪湖流浪到上海的经历真实,才这么久,不可能就成为共产党。因此,把他关了八个月,后来,通过党组织经多方营救出狱了。

叶紫出狱不久,被“左联”朋友安排在法租界曹仁五路明星池15号的一个亭子间里。这个亭子间虽然狭窄拥挤,但却是叶紫一家3代5口生活的温暖的家,也是“左联”的一个秘密活动地点。1932年初,便与咏兰结婚,组织了新家庭,并先后生了一女两子,大女叫蒂丽,二子叫天定,1936年夏生小儿子雪驹。生活担子从此加重,他当过警察、女子书店的职员、函授学校的雇员等,也曾一度在西林寺为和尚抄写签条,间或也写点文章发表,到处找职业,为生计奔波,而汤咏兰则为学生和富人洗衣,到郊区贩小菜叫卖,在弄堂里炸油碗糕。一家人过着艰苦但很和睦的生活。

叶紫虽然懂文学,也懂美术和军事,但却不懂经济,在上海当时那个冒险家的环境里,叶紫又身体瘦弱,那仅能糊口的日子不就便一家三口都染上了当时的流行感冒,1936 年9月,母亲刘氏原本在父亲余达才斩首时陪斩就精神失常,时清醒时糊涂,当时,母亲、叶紫、小儿子天定三代都感染了感冒,在这场大病中,儿子,母亲先后去世。一九三六年十月六日,鲁迅得知叶紫因肺病和肋膜炎并发住院,其时,鲁迅自己也在大病中,闻知叶紫的情况后,大叶紫30岁的鲁迅抖擞精神强撑着来医院看望叶紫,送五十元给叶紫夫人,嘱叶紫安心静养。十二天之后,鲁迅自己却离开了人世。但叶紫却卧病不能参加鲁迅的葬礼,只好要汤咏兰代替参加,在那么多名流大人物参加的葬礼上,汤咏兰只默默地到鲁迅灵前,代叶紫、儿女和自己给鲁迅磕了12个响头,并在孝子学生队伍中长跪送灵。

1937年8月13日日寇占领上海,叶紫赖以生活的文化环境彻底破坏,已经感染上肺病的叶紫不得不在病中带着妻子女离开上海,在一路西逃的人群中,他们经南京、武汉回益阳兰溪养病,这时已经是1938年4月了。

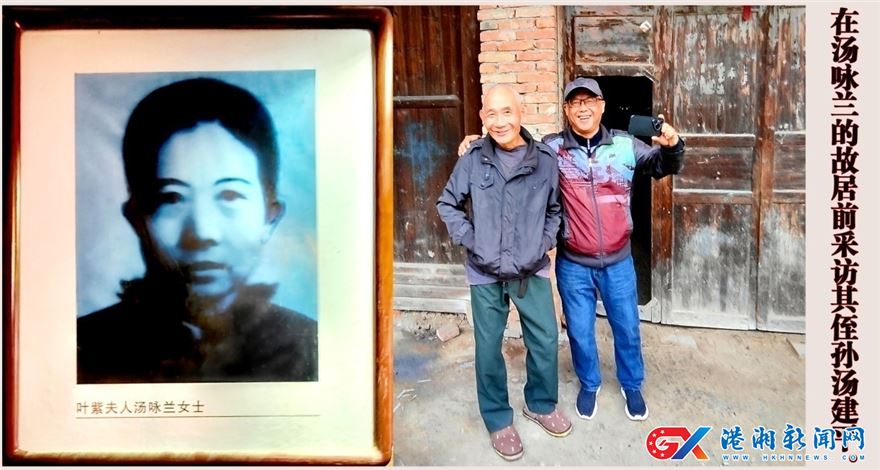

(坐落在兰溪百家塅汤咏兰娘家的房子)

(坐落在兰溪百家塅汤咏兰娘家的房子)

当叶紫带着妻子女筚路蓝缕回到11年前的家乡时,非但没有衣锦还乡的荣耀,也没常人起码的面子,而是象叫花一样的半条命,叶家的房子早在1927年后就荒废了,好在岳父汤汉卿家并不嫌弃,像慈父一样收留了他一家。但叶紫却自己嫌弃自己,他患的是肺痨,也就是肺结核,这是传染病,岳父家百家塅是一个人口密集的乡村,他不能给亲人和乡亲带来福音,但却绝不能给他们带来灾祸,因此,叶紫在一个月后迁居到兰溪镇古渡口边的一栋狭小的茅屋里,这栋起在黄花州的几间破损茅屋,实则是1923年欧阳笛渔创办金家堤党支部之前由金家堤第一个农村党支部的支部委员余谷松办的“补习读书社”,余谷松是叶紫的堂伯,原本一个教书先生,在秘密成立党支部之前,招了一批完小毕业生在此复读,对外名称为“启蒙学庙”,1927年“马日事变”以后,这里成为抓捕和清洗的重点,支部成员或捕斩首或逃他地,已冷落荒芜十多年,被当地人称为冤魂闹鬼之地。现房东叫刘少山,严格地讲,叶紫倒与这些草房有一定的关系,即堂伯父的物产,而刘少山是个驾船的吝啬孤老头。但老头摆渡已有十多年,无形中成了这些草屋的主人,叶紫尊敬他,反给他低租金。叶紫选在这两间狭小破烂的茅屋里,是因为他怕传染便和妻子女隔离居住,里厢是叶紫的病榻兼书房,妻子和孩子就住在外厢。房子虽然狭小,失修十多年、又怕涨大水,经济上又增加了纳房租的负担,但叶紫精神上却感到一种自由自在的愉快。因此,他对自己当时搬迁新居的这种心境作了如下的描述:

“这个地方是这样的小得可爱,环境是这样的好。虽只有两间小屋子,但没有任何限制和顾虑,上庄四元每年纳九元钱。房东是个驾船的吝啬的孤老头。他不管我,我也不管他,早晨晚上的太阳、夜间的呼渡声,往来过渡的人物,在面前,又有一块广大的草坪,孩子们的游戏场……多好啊!”

“风景,是这样的优美,前面便是小河的古渡头。兰溪象是镜子里的画面似的,横摆在我的面前。枫林桥、三叉小河口,往来的船只,对岸的一色青的树木,无涯的天际,红的、白的,一片片、一条条、一块块的云彩”。 他把这种环境和心境写成这样一幅门联,贴在进门的两边:

住虽只三尺地,且喜安心,小堂屋中,任我横行直闯;

睡足了五更天,若嫌无事,大堤坡上,看他高去低来。

住的问题解决了,但活下去关键还是三张嘴巴的吃,女儿蒂丽已经6岁,小儿子雪驹也3岁,正是长身体的时候,他不吃少吃可以,但不能饿着孩子,好在妻子汤咏兰还能找亲戚借些柴米油盐,说是借,实则是讨,是非常难堪的事情,连汤咏兰自己都说不出口;凭什么还?因此,汤咏兰不得不常带着女儿去挖剪刀夹,野藕,抓黄鳝泥鳅,借的米只做佐料,“见米成浆”,放在野菜中能成糊即可。吃的问题可勉强维持,但叶紫最离不开的还是书报和杂志,拿他的话说,一日不吃饭可以,一日不看书比死都难受。这种窘迫的现状,叶紫不得不争取外援,外援的主要途径是他的文化界的朋友同事。他写信给他的知心朋友陈企霞,她两是 1933年春共同创办《无名文艺》旬刊和月刊的铁友。陈企霞知叶紫的情况后几次特意到兰溪看望和周济他。叶紫曾在1939年3月30日的日记中记载:“企霞来,给我们三十元”。另一位左联的朋友张天翼当时的处境虽说也不好,但他给予叶紫极大的援助。1939年二月八日写给张天翼的信中,详细介绍了生活困难的情况,张天翼马上在报纸上发表,为他募捐。见到募捐信,许多老朋友、新朋友纷纷解囊相助。还有四个小女孩写了慰问信,寄给他一元五角钱。最有力的支持还是夏衍,先后在《文艺新潮》、《杂志》、《文潮》等刊物刊登了《为援助叶紫先生遗族募捐启事》:“先生不独为青年文艺家之秀出,且身世之凄凉,经历之艰苦,实集人世惨痛于一身,而为社会损害之结果,同俦之感,尤其使人发其深疼也” 。之后,夏衍又在广西桂林西南大学的《旅行杂志》、《弹花》和《文聚》等杂志刊物上刊登了这篇启示。

几则启事的刊登,1939年立夏以来,叶紫这个病息恹恹、连自己都瞧不起自己的人,却在兰溪镇上刷新了人们的价值观,那就是妻子汤咏兰几乎每日都带着子女从兰溪镇古渡口走到镇上,这段距离约有五六里地,早上这一家三口出门时,都是单瘦轻简,拿汤咏兰自己的话说,就像叫花子出门,但下午回来时,却是满载而归,汤咏兰身上背满书报纸笔和米、油、盐以及上海等地邮来的包裹等,子女身上也是色彩加身,大女儿手上拿着彩纸翻转转,小儿子手中拿着鸡毛圈圈吹,有时手上还拿着零食。一家人都是是喜形于色,欢笑于身。这种现象自然也引起周边人的注意,益阳人向来有好管别人事的习惯,慢慢地就有人发现;这母子三每次都是先到兰溪镇横街熊仁美药号,他们到这里不是买药,而是发信件和发电报、收信件和包裹,这里要评价一句;过去的邮递员是最有职业道德的,很尊重顾客的信件和包裹看成与自己的姓名一样重要,在抗日战争时期,常挂嘴上的信条就是;“家书抵万金”,因此,相当敬业。而兰溪镇横街熊仁美药号不过是中转的门面,许多包裹、挂号信,邮寄款都是要收件者签字或盖章的,加急挂号信和电报邮递员会送到兰溪镇古渡口叶紫手中,但普通的包裹、挂号信,邮寄款则只需要汤咏兰签字盖叶紫的印章则可,现金都是硬通货的光洋,是邮递员按汇款单从益阳带来的。

而1939年立夏以来,这类包裹信件几乎天天都有,邮递员与汤咏兰几乎成了正常的上班交接。而这种几乎天天有钱进、有包裹寄来的的现象,在益阳是罕见的,更有罕见的,那就是通往兰溪五六里的大堤上,田里种庄稼的农民和路上行走的儿童妇女,却见到了一道更靓丽的风景,那就是汤咏兰三母子走在大堤上的时髦打扮;汤咏兰打着花色洋伞,上身得体的鸭蛋青洋布半短袖衣衫,下身黑学生裙,脚上皮鞋加洋线短丝袜,而小蒂丽则是时髦的白太阳帽,上身花边抹蔸,下身则是臼色洋裙,脚上红皮鞋丝线袜,而才三岁的雪驹,巴拿马遮阳童帽,短袖针织红条海魂衫,西装短裤,长针织电光纱袜,儿童白皮鞋。这对于祖宗几十代都是灰色土布的兰溪君民来说,这简直就是看西洋镜和稀罕,比清末洋人到兰溪传天主教还要稀罕,因洋人的服装只使他们感到怪异,是清一色的教袍装,感觉不一到好看和美,而汤咏兰这母子三人的装扮,确实令他们感到了美,这是兰溪几十代都追求而没达到的衣帽裤袜妆扮之美。自然,也有许多女人和儿童走近扯着衣裙仔细观看的,但本地土布的质量,手工的土线和缝的针脚,更有印染的色彩,也就只能叹为观止了。

其实,汤咏兰并无意在乡亲们面前显摆悬耀,尽管这是许多人都有的常情,但汤咏兰才经历讨米借盐张不开口的窘境,叶紫正在病重卧床不起,她哪里能有这种显摆悬耀的心思?实在是因为这些服装物品都是上海南京寄来的时装,尤其是叶紫的好友,孩子们喊姑姑的陈企霞,她几次来兰溪古渡口看望叶紫,知道叶紫一家的窘境而发动圈内朋友寄来的。小孩不穿上就过时了,因此,才有了羡慕当地妇女儿童眼球的时髦。但汤咏兰无意,兰溪居民羨慕欣赏却有心,这种议论也就较大范围地传开了。但归纳所有议论的和传闻,总结可说是一句老掉牙的正能量话;书中自有黄金屋。

这种主要来自上海、南京、武汉和桂林云南的社会捐助,使叶紫吃饭乃至花费的问题得以解决,自然,汤咏兰也还清了最初来时所借的柴米油盐和小量借款,有的还附带付给礼物和利息,这些,都是汤咏兰带着子女上门去还报的,因叶紫的传染病不能上别人家的门,也不与人谈话。

但叶紫的病情却日益严重,他给陈企霞和张天翼的信中写道;“自入夏以后,几乎无一日不在病中,不三五天,气候一变,忽又发热,饮食也大为减少,又怕热,不恶寒,穿衣多则汗不止,穿衣少又受凉”。“喉痛也发了,声音经常是嘶哑的,身体如纸扎人,仅仅几根骨头了”。“到六月,精神大不如前,萎弱已极。喉痛加重,濒于失音。”最后,叶紫只能靠敲盆子来叫人了。

随着病情的加重,叶紫自知时日不多,写好一份电报,嘱汤咏兰到时只填上时日先发给张天翼并刊登出来;电文稿如下;叶紫如民国二十八年十月 日 时辞世,免吊。

(叶紫故居牌坊内面的牌匾;文光射斗)

(叶紫故居牌坊内面的牌匾;文光射斗)

1939年10月5日19时15分,在兰溪镇古渡口的渡夫茅草屋的上空,一道明亮的流星划过宽阔的兰溪河.....,也就是这种景象,兰溪当地许多人都可见证,并传说出很多版本,地方文史也说了这种“文曲星”陨落的记载,现将益阳市委党史办、益阳市档案局、益阳市职工思想政治工作研究会合编《益阳名人》第53页,由丁建明 陈乐群整理的原文摘录如下;古渡头上,疲惫的老渡船渡送着夜客,几只小渔船撒下一张张渔网,几个老渔民刚直起腰,抬起头,忽然,只见一道亮光划破了夜空,一颗星星殒落下来,好象正落在古渡头边的小茅屋上。接着,小茅屋顶上闪出一团火光,直冲云天。此时此刻:一九三九年十月五日下午七时一刻,小茅屋里传出了悲恸的哭泣声,叶紫的心脏停止了跳动,终年二十九岁。

能把辞世日期精确到时分的记载,叶紫可算益阳第一人!

(1947年光复后,中共中央东北局宣传部长凯丰主持再版了叶紫的小说“丰收”)

(1947年光复后,中共中央东北局宣传部长凯丰主持再版了叶紫的小说“丰收”)

叶紫死后,葬在老家余家垸的新塘边,与他父亲余达才和二姐余也明的坟相对。1952年,益阳县长董早冬去北京开会,得兼任中宣部副部长周扬的指示,电话益阳县副县长陆强将叶紫墓迁往会龙山对面临江的狮子山上。1974年批林批孔期间,益阳修建自来水厂,周扬也因打成“四条汉子”,叶紫的墓被夷为了平地,建了蓄水池。

1980年4月,已恢复中宣传部副部长的周扬回益阳县视察工作,才在资江边裴公亭的“白鹿含草”雕塑下面建了个“叶紫纪念台”。

(叶紫台临资江的悬壁上,相机无法拍全全境,无人机拍摄则因树木遮掩,只能此照)

(叶紫台临资江的悬壁上,相机无法拍全全境,无人机拍摄则因树木遮掩,只能此照)

2010年,纪念叶紫诞辰100周年暨叶紫故居恢复工程奠基仪式,在叶紫故里益阳市赫山区新茶坊村余家垸举行,湖南省委原常委宣传部长文选德为之写前言。

(纪实文学“叶紫”,文选德写前言,周立波写结束语,张天翼介绍生平)

(纪实文学“叶紫”,文选德写前言,周立波写结束语,张天翼介绍生平)

叶紫短暂的一生,无权无势,无钱财田产,也无报仇雪恨的壮举,更没做出过什么大事情,只留下几篇中短篇小说和散文,而有的只是悲惨的家世和羸弱多病的身体,但却有这么多人怀念他,纪念他,这说明益阳人不势利,所追求的是要求自身做到最好、一生努力不懈、尽责任做事做人的平和人生价值观。更说明的是;这是益阳几百年以来追求耕读文化的最高境界。从北宋起的庆洲书院(庆州露一拳,益阳出状元),清朝早期的文昌阁,资江河中央的奎星楼,泉交河的奎星塔,裴公亭河边的三周一叶台,都是追求一个读书成才的文曲星之梦。自然,也就有了叶紫何日何时辞世,红光射牛斗的传说。

益阳读书成才之梦的前景无疑是美好的,不管是梦想中还是现实中,今天还在执着追求的三周一叶,读书村,学霸村,一门三北大两哈佛,都是这种读书文化梦的延续,都给益阳人带来光明和希望。

作者 | 老汉

附:图片资料捡漏补遗

叶紫故居的余家烈士雕塑。左起;郭雄(26岁余璜继配妻。),余璜(32岁),周氏(25岁,余璜二妻),余达才(49岁,叶子父亲),孙剑仁(21岁,叶紫二姐夫),余也明(20岁,叶紫二姐),叶紫(29岁)

叶紫故居的余家烈士雕塑。左起;郭雄(26岁余璜继配妻。),余璜(32岁),周氏(25岁,余璜二妻),余达才(49岁,叶子父亲),孙剑仁(21岁,叶紫二姐夫),余也明(20岁,叶紫二姐),叶紫(29岁)

(2010年,三叔余寅宾之子余昭望与妻子和满叔余璜之子王罗生之妻率王罗生之子媳等9人,纪念叶紫诞辰100周年之日,在才落成的叶子故居前合影,王罗生感养生父母之恩德没改姓,但却在余氏六修族谱上起名“余昭北”,而六个子女一半改姓余,分别是;余光辉、余光明、余琼。后老四在学校里也改名叫余玉玲)。

(2010年,三叔余寅宾之子余昭望与妻子和满叔余璜之子王罗生之妻率王罗生之子媳等9人,纪念叶紫诞辰100周年之日,在才落成的叶子故居前合影,王罗生感养生父母之恩德没改姓,但却在余氏六修族谱上起名“余昭北”,而六个子女一半改姓余,分别是;余光辉、余光明、余琼。后老四在学校里也改名叫余玉玲)。

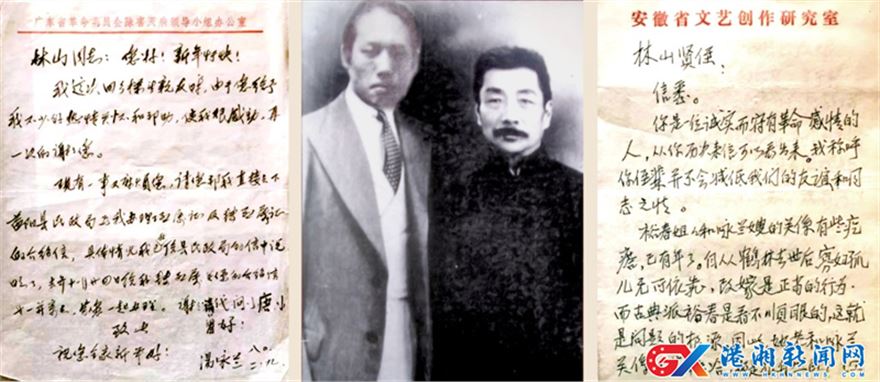

1980年广东省除害灭病办公室退休的汤咏兰写给益阳叶紫姨妈之孙杨林山的信,中;1934年叶紫与鲁迅的合影,右;叶紫堂弟,三叔余寅宾之子余昭望(1927年生)曾在延安做李克农的警卫负伤,左腿为假肢,后为安徽省文联主席,1981年写给杨林山的信)

1980年广东省除害灭病办公室退休的汤咏兰写给益阳叶紫姨妈之孙杨林山的信,中;1934年叶紫与鲁迅的合影,右;叶紫堂弟,三叔余寅宾之子余昭望(1927年生)曾在延安做李克农的警卫负伤,左腿为假肢,后为安徽省文联主席,1981年写给杨林山的信)

(一审:凌熙 二审:袁琳 三审:蓝天)

版权声明:凡注明来源为"港湘新闻网"的所有作品,版权归本网站所有。任何媒体转载、投稿、引用,需注明来源"港湘新闻网",否则将追究相关法律责任。

云标签 点击对应标签查看更多相关资讯!