在湘陕两省饮食文化交流座谈会上,湖南省湘菜产业促进会执行会长易军的发言,为湘菜产业勾勒出一幅既有历史纵深又充满现代活力的全景图。他将湘菜产业的发展特色精妙地归纳为四个维度,揭示了这抹“湘”辣味道何以能飘香万里,成就中国八大菜系之首的深层逻辑。

一脉相承的文脉根基:考古文物里的湘菜之魂

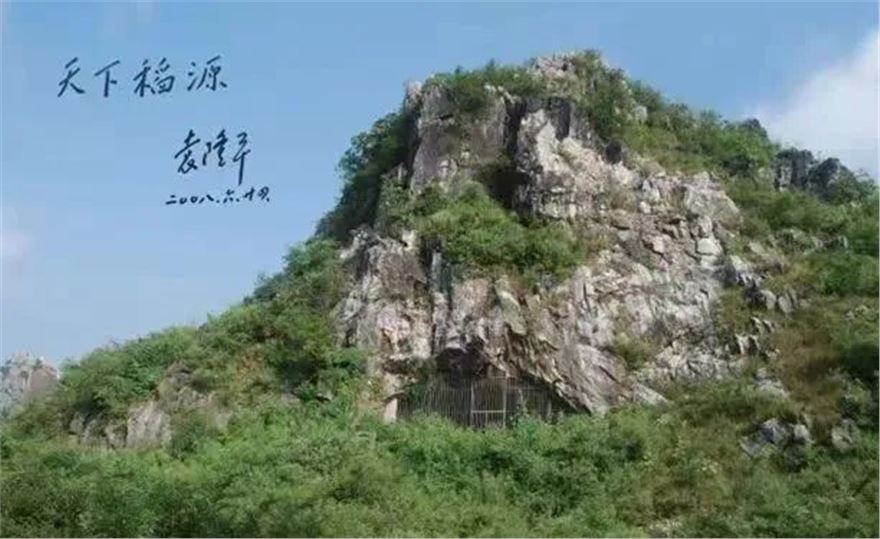

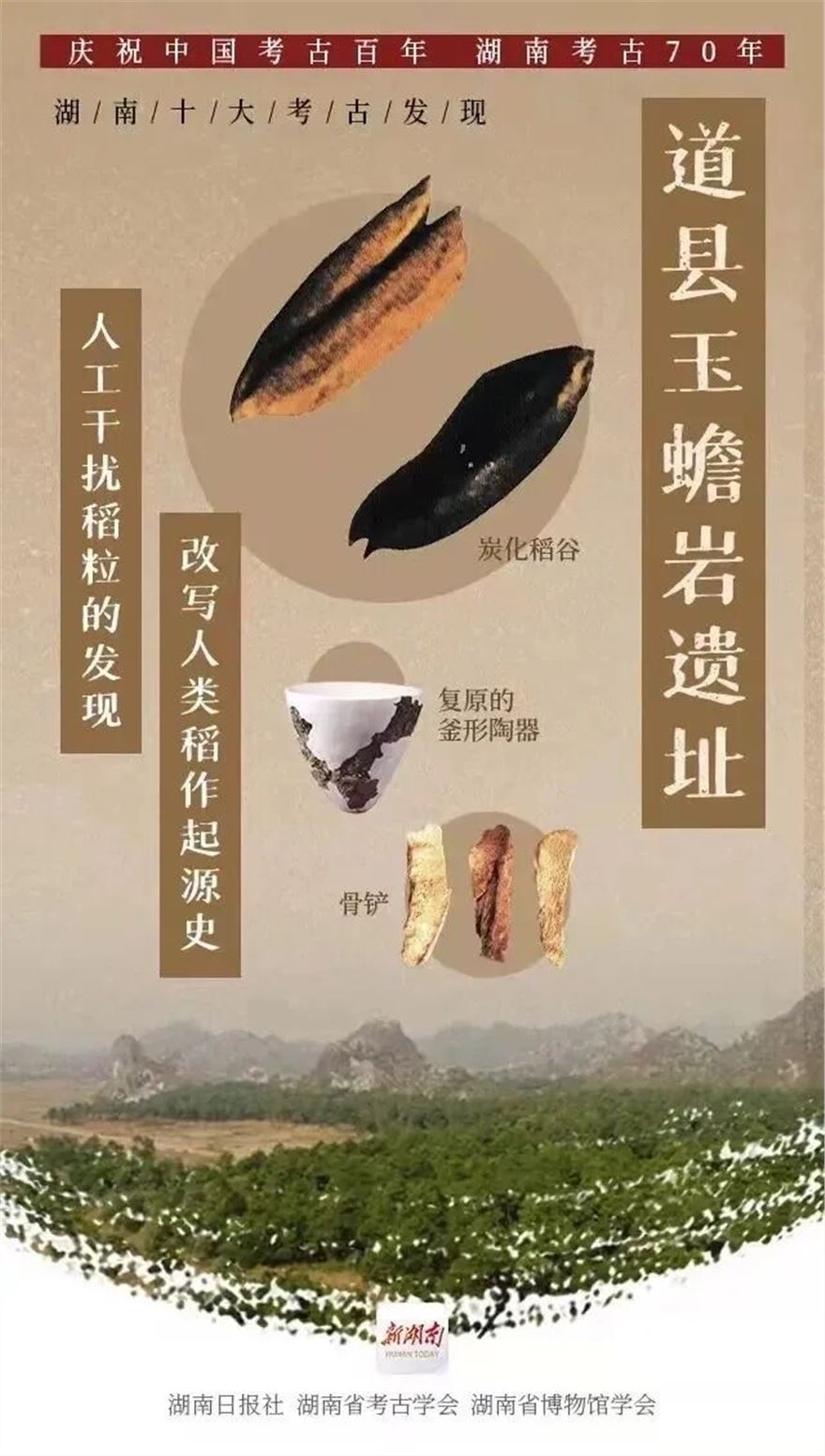

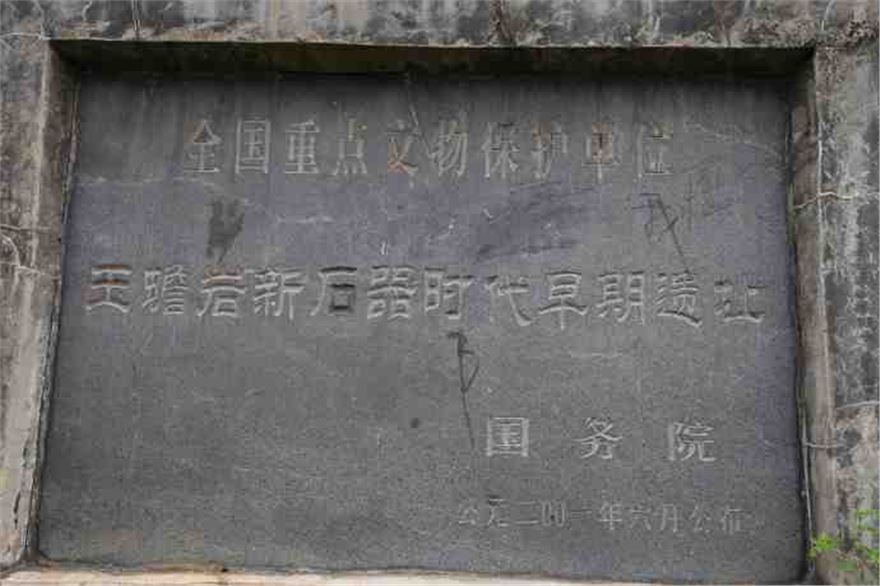

易军首先将与会者的视线引向远古。湘菜并非无源之水,其魂脉深植于湖南大地悠久的文明积淀。丰富的考古发现证明,这里是世界稻作文化的起源地之一,从14000年的野生稻到栽培稻,从7000年因为农业而兴起的中国最早的城市“城头山″到袁隆平的杂交水稻,为湘菜提供了最根本的食材基石;炎帝和祝融南征湖南带来的“火文化”,从最早吃到烧山存火烧死的动物,到烧烤时代的快速到来,促进了烹饪技艺的启蒙与飞跃;而12000年最早陶器的出现,则标志着炊具的革命与饮食文化的定型。

这“稻、火、陶”三重文化底蕴,共同构成了湘菜跨越万年的文化DNA,使其从诞生之初就承载着厚重的历史文脉。这份任何菜系都难以比拟的古老渊源,是湘菜自信的底气所在。

薪火相传的人才脊梁:五代大师与企业家精神

湘菜产业能蓬勃发展,核心驱动力在于“人”。易军特别指出了湘菜领域“五代大师”一脉相承的珍贵谱系。从德高望重的开创者,到承前启后的中生代,再到勇于创新的新生代,一代代名厨的技艺传承与精益求精,通过“师徒"关系传递,确保了湘菜风味的正宗与创新。

更为珍贵的是,湖湘儿女“心忧天下,敢为人先”的企业家精神深深注入了产业脉络。

从街边小店到餐饮巨头,正是这批兼具厨艺与商业头脑的开拓者,将湘菜从厨房推向市场,从小巷带向全国,构建了湘菜产业的坚实骨架。

得天独厚的食材宝库:三湘四水孕育的天然厨房

“巧妇难为无米之炊”,湘菜的卓越离不开湖南这片“鱼米之乡”的慷慨馈赠。易军生动地描述了湖南独特的自然地理:奔流不息的“三湘四水一湖”,以及从30米到2000米的巨大海拔落差,共同造就了异常丰富且品质上乘的物产体系。无论是水中的鲜鱼,还是山间的珍馐,都为湘菜提供了取之不尽的优质食材。而现代“中央厨房”模式的引入,更实现了对这些天然馈赠的标准化、规模化加工,确保了湘菜产品品质的稳定与供应链的高效,让“湖南味道”能保质保量地抵达四面八方。

矩阵式的传播声浪:全媒体时代的创意营销

在酒香也怕巷子深的时代,湘菜的走红离不开强大的传播力。易军强调,湖南不仅拥有享誉全国的超级传统媒体矩阵,更在数字媒体领域引领风骚。湘菜产业巧妙运用电视、综艺、社交媒体、短视频等全媒体平台,将香辣鲜香的视觉冲击与品牌故事精准送达消费者。通过创意十足的“味道湖南″和“天下湘菜”文旅美食宴,村厨和乡宴大赛,湘菜不再仅仅是一种菜肴,更成为一种时尚、一种文化符号、一种流淌着湖湘热情的生活方式,从而在激烈的市场竞争中持续保持高热度和吸引力。如:文和友、茶颜悦色、黑色金典和东茅街等创意无限,不断出圈。

易军的阐述清晰地表明,湘菜产业的崛起并非偶然。它是历史文脉、人才传承、自然禀赋与现代传播四位一体、同频共振的结果。这曲由古老文明与时代浪潮共同谱写的“四重奏”,正是湘菜产业独具特色、行稳致远的根本所在,也为其他地域产业的发展提供了深刻的“湘味”启示。

座谈会期间,易军向陕西省政府参事、中央广播电视总台陕西总站党委副书记、课题组组长黄立新一行赠送《中国湘菜大典》,期待湘陕合作共赢。

策划 | 易军 作者 |王翀

(一审:凌熙 二审:袁琳 三审:蓝天)

版权声明:凡注明来源为"港湘新闻网"的所有作品,版权归本网站所有。任何媒体转载、投稿、引用,需注明来源"港湘新闻网",否则将追究相关法律责任。

云标签 点击对应标签查看更多相关资讯!