对中国历史发展十分重要的1978年,于我而言也是记忆深刻的一年——这年夏天我高考落榜了,成了一名复读生。

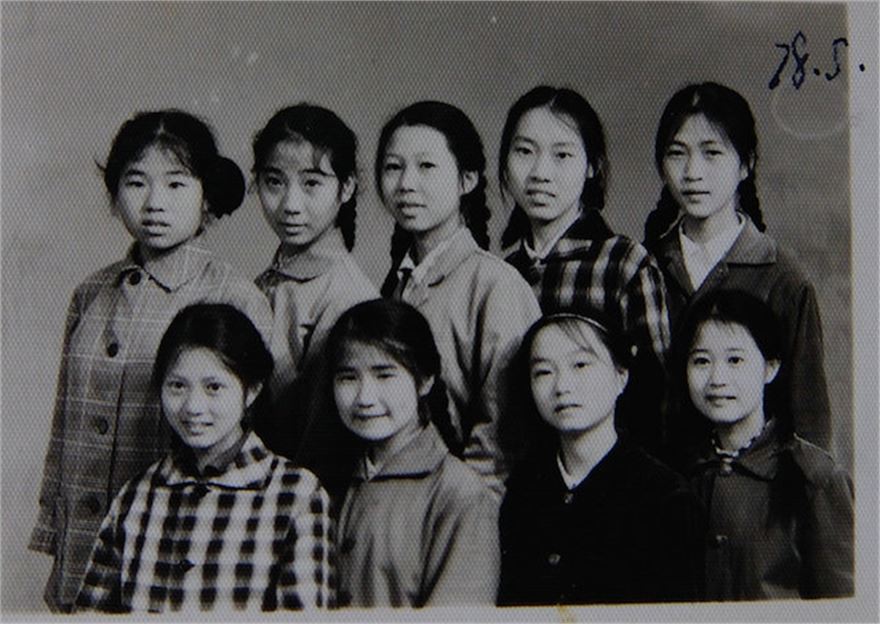

1978年高考的报名照

1978年高考的报名照

我们这一代文革中上学的人,对刚刚恢复的高考制度,并无深切认识,大多数人还是以玩为主,至少我本人是如此。落榜这个结果,无痛无感,以为就像某次考试失利一样。反正高中毕业了,工作肯定是有一个的。

大约是某个炎热的中午,我妈叫醒了趴在凉席上昏睡的我,很认真很严肃地与我谈了一次话。

大意是:像你这样的女孩子,最合适的工作就是当老师;要当老师,最好是读一个大学;而且,你爸当年的遗愿,就是希望你哥和你都成为大学生;再说了,你妈我当年一心想读大学没读成,你现在还有机会,何不复读再试一次?

爸的遗愿,妈的心愿,入情入理,让一贯听话的我无法做别的选择。不过,我表示坚决不去原来的中学复读——没脸见老师。当初学校为了备战高考,前一年在年级7个班中举行了一次摸底考试,择优组成了 “理科尖子班”,配备了学校最好的数理化老师,由数学老师担任班主任。

落榜前就读的中学,也是百年老校

落榜前就读的中学,也是百年老校

自打进了这个“尖子班”,我有点自负感爆棚,以为进了保险箱,考大学是小菜,大学生也非我莫属。上课不怎么讲小话看小说了,但课间课后跳皮筋做游戏是常事。记得高考前冲刺的某个晚自习,我与一群小伙伴特地去得早,把电灯拉灭躲在桌子下捉迷藏,结果被住在隔壁的班主任查岗活捉。我成为落榜生,其实也该是意料之中的事:离录取线差了5分,最丢脸的是物理只有28分。

1978年高考,“尖子班”的男生考上大半,女生却全部落榜了,后来都经历了二战或者三战

1978年高考,“尖子班”的男生考上大半,女生却全部落榜了,后来都经历了二战或者三战

母亲为我联系了县一中复读,据说那里有一个物理特级教师。学校离城里有三四十里,我们坐一小时绿皮小火车去,还得步行8里路。虽然在乡下,但名气很响,其前身是箴言书院,有一百多历史。因为是走的“后门”,我并不知道这所学校的名气,也不知道进入这所学校的难度,完全不知天高地厚。

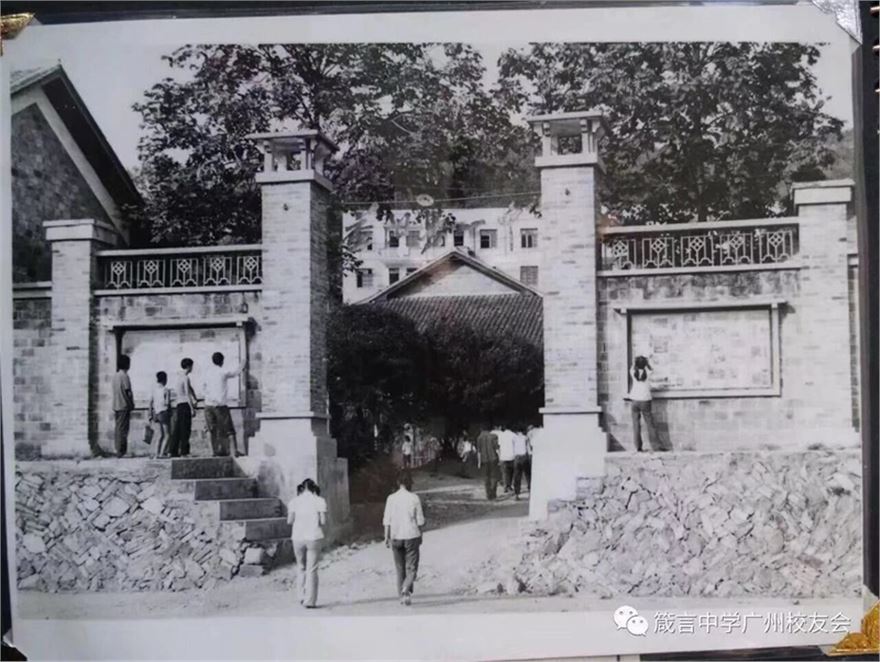

益阳县一中前身是箴言书院,由清代名士胡林翼于1854年创建

益阳县一中前身是箴言书院,由清代名士胡林翼于1854年创建

校长姓郭,与我母亲是初中同学,见了我的高考成绩单,用不容置疑的口吻说:你这成绩,理科肯定是跟不上班的,看你数学、语文还可以,改读文科的话,可能还有考大学的希望。他对我这个“关系户”一点都不留情面,说得我心里一酸,涕泪双流。没想到母亲赞同了他的观点,她一心希望我成为大学生,管它文科理科呢。校长的口气是不由分说、也是毫不留情的:学文科,可以考虑留下;想学理科,坚决不行。我流着眼泪考虑了两天,想到母亲的期待和背着行李长途跋涉的不易,无奈接受了现实。

20世纪80年代县一中校门,保留了箴言书院原貌。2001年该校更名为“箴言中学”。图片来源:箴言中学广州校友会

20世纪80年代县一中校门,保留了箴言书院原貌。2001年该校更名为“箴言中学”。图片来源:箴言中学广州校友会

理科转文科,城里到乡下,走读变寄宿,这一年对我来说还真是人生的大转折。从前一直笃信“学好数理化,走遍天下都不怕”,甚至还有过当科学家的梦,陡然转学文科,这个弯一下子还真转不过来。事实上,文科被轻视的状况在当时所有的学校都很普遍,我复读的学校也是如此。该校理科有4个班,配备的师资精良,在学校最好的一栋二层楼里;而文科只有一个文科班、一个英语班,学生总共加起来才四五十人,两间教室安排在一排低矮的土坯平房里。教室是土坯的,宿舍是通铺,因铺位不够,我班还有几名男生用桌椅搭成床铺睡在教室后面,那场景是以前在城里从没有见过的。我如何与班主任见面,如何进的教室,早已记不清了,终日恍恍惚惚,浑浑噩噩,常常是看着窗外土黄色的墙、黑色的瓦和几颗看上去就缺乏营养的小树苗出神。第一次语文考试,就只得了58分。国庆节回家多少次在心里默念不想再去了,但终究还是不敢说出来。母亲送上小火车时我抑制不住嚎啕大哭,除了离别之苦,更多的是复读转科之痛。

这种状况大约持续了大半学期。班上有位复读的张姐姐,比我年长五六岁,之前在乡下做过民办教师,抱着一颗改变命运之心来到这里,十分用功。她古道热肠还有侠女气概,见不得我这样不思进取,直言不讳、语重心长地教导:你既然选择来复读,既然已经不可能再学理科,整天自怨自艾,有用吗?!这样荒废光阴,你一定会后悔的!!一番直言振聋发聩,如醍醐灌顶,惊醒了梦中人。

的确,我既然没有勇气违拗母亲之意退学回家,就不如振作精神,发奋图强。思想转变了,学习状态有了根本改变:对之前十分讨厌的地理与历史,居然觉得有了点意思,甚至还想了很多诀窍来强化记忆,朝代大事做列表、国名首都编顺口溜。同时,在张姐姐的督促下,我俩结成学习对子,中午不休息,晚上10点熄灯后打着手电,互问互答,相互促进,成绩开始突飞猛进,终于在次年的夏天都考进了大学。我放了卫星,考出了该校复读生史上最高的分数,大大超过了重点线,第一志愿填了中山大学,最后被湘潭大学录取,毕业后一直在高校任教;张姐姐也幸运地过了专科线,录在了益阳师专。她来复读前是民办教师,毕业后圆了她成为公办老师的梦想。

复读班毕业照,后排右7为张姐姐,我在前排左4

复读班毕业照,后排右7为张姐姐,我在前排左4

对一个国家一个民族的命运来说,总有那么几个时间节点、几个重大事件、几个关键人物至关重要,对一个人来说何尝不是如此。1978年,对我们的国家是转折的一年,对我而言,落榜和复读,改变了人生。

作者 | 陈晓红

陈晓红,湖南师范大学教授、博士生导师。1979年就读于湘潭大学并留校任教,后在华东师范大学取得硕士和博士学位。现已退休。

(一审:凌熙 二审:袁琳 三审:蓝天)

版权声明:凡注明来源为"港湘新闻网"的所有作品,版权归本网站所有。任何媒体转载、投稿、引用,需注明来源"港湘新闻网",否则将追究相关法律责任。

云标签 点击对应标签查看更多相关资讯!