明清古巷魏公庙下来,从石码头街进门的第一个巷子,也就是上图标的8,被暂定名为“三元巷”,对此,以为不妥。这倒不是名称有什么不妥,而是“三元”另有其地,这样定名,会搞混的,也就是近半个世纪以来3路车的起点站;建新里。建新里原名三元里,乃是益阳卖白粒丸郭老倌的爷爷,也是郭美美的老外祖宗郭三元。郭三元是清同治年间的盐商,盐商是历代王朝钦定的官商,发财是自然的。郭三元是官商,自然要与官员,富商勾结联合,在将军庙巷与人和巷后面建了一条街,这条街以他的名字命名,三元里。1946年以后,因益阳有几大家族的名人参观苏联,反馈家族的信息是散财,把田土、房屋分发给农民。于是,已经快80岁,官场商场混迹几十年的郭三元,虽没有政治地位,却不乏敏锐的政治嗅觉,感到了国家朝代更替的趋势,在1949年冬,三元街下半夜突然起大火,由于是下半夜起火,冬天又奇冷无比,等人赶来救火时,大半条街已经快烧完了,郭三元也战战兢兢地走出来向街坊解释;他的老妻龚氏(比郭三元大四岁),因半夜烘笼失火,老糊涂了还不知道,于是失火烧掉了多半条街,喜得还没波及到街坊,只是麻烦街坊们半夜起来救火,这里只好劳慰了!

三元里虽然烧焦了,但1950年土改时,老了的郭三元由于田在1946年就已经处理了,对外说是是孙子郭老倌赌博输掉了,只定了个“破产地主”,因成分中没这个成分,等于是贫农。而街上的大半条街又烧掉了,故此,城里定成分是“自由职业”。1951年,新政府重修了这条街,当时的市委书记张麟珍正式命名;建新里,这也是益阳街上第一条由官方定名的街道。

因此,上规划图的三元巷不妥。此巷,居住在此半个多世纪的居民,一直在信件、电报、包裹和学生填写档案表,参军写志愿上使用一个官定地址;群众街68号。但生活中和口头上则一直叫;百纺巷子。

自解放后巷子的新格局形成后,巷子新居民的生活状态,还要作一个简略的介绍;这里,以我熟悉的百纺巷子(文革前从玉陵坡巷子下来到石码头路,改名为群众街,而百纺巷子为68号)为一斑,把整个巷子内工作劳动状况做一个展现:该巷子共有居民23户,属于老益阳巷子中人口偏中下的巷子,约居民106人。

百纺巷子的前身是向粮仓仓库,这里虽也有一条巷子,但没谁叫“向良仓巷子”,因仓库群较宽大,且西面与仓库连通,是仓库管理员的居处,市民本着“就大不就小、就高不就低”的习惯,于是,就只叫“向粮仓”了。

向粮仓的起成是道光年间(1821——1950),这其中因经历了鸦片战争,鸦片战争是一场给中国政治、经济和观念形成巨大冲击的事件,传统的系统秩序打乱了,而带给中国社会最大信息就是;农耕社会已成为过去式,落后了,只有工业社会才能先进。但当社会智识分子的目光都投入精力到商业和工业时,无疑便加重了土地的负担,传统社会的灾难最终都是转嫁给社会的最底层,即农民阶层,简单形式就是加重农民负担,农民待不下去了,便转往外地和城市。

农业看不到出路,但此时益阳因资水下游的淤积,出现大量的“甩亩田”,所谓“甩亩田”,即政府不收税不征粮,自然也不负责维修水利,出了事情也不管的田,这种田,几乎每年的资水汛期都会增加扩大,因此,在道光年间来益阳的江西人,其中有一批就直接到牌口、欧江岔、张家塞、沙头一带去围地种田了。

但其中有向氏一族的四名堂兄弟,却直接找到了益阳七里(今新桥河)向家堤的向氏一族,七里的向氏是明末就在此隐居的,另立门户“河内堂”,与江西已经上百年没往来了,但江西族谱上记载得清楚,他们是一个宗堂。这四人前来寻宗亲,竟然受到了向家堤河内堂近半个月的款待,向氏家家请客,这也是益阳人的好客之道。但这四人是来益阳求发展的,他们通过充分了解情况,相互探讨,竟然得出一个新的领悟;江西几十万人来洞庭湖围垦甩亩田,生产的问题是解决了,但吃不完的销售、运输却没解决。 吃不完的销售怎么办? 这是中国农民,至少是益阳农民千百年来从没考虑的问题,粮食只愁少,哪有多了不好解决的?储藏,猪牛牲口吃,官府等着收购,自古如此。可这几个向氏乡下农民,并不是有了现代资本工业生产的思维,而是这种插甩亩田现实的逼迫,这批江西人来时多没带家眷,且这些甩亩田多在低处,海拔不足30米,当地储存保管容易被水淹,粮食变钱才是首选之途,因此,他们率先想到了销售的问题。

规划好之后,七里向家堤向氏一族出钱出物,江西来的向氏四人,则出力出策,共同在大码头的上面圈了一块荒地,道光年间,此地还是一片河州,地不要钱,无纠纷,向氏家族人在这里扮砖锯木,进料筑基,盖起了四栋粮食仓库,而他们内部则是严格地按股份制和工资制管理,只是暂时没发工钱,但记账明晰。

这种艰苦创业,他们在第二年就有收益,算是稳住了,他们开始的做法是稻谷的储存保管,后来可是代人发货运输,这种做法,保证了仓库的充分利用,却只能正常运转维持,发不了财。但延续到光绪年间(1871年——1908年)时,向氏家族一个叫向志斌(一说叫向质彬)的人当了经理,此时城内和大码头一带居民已上4万余人,每天消耗大米就要四五百担,况城区内已不适合家庭用碓舂米吃,于是,向志斌决定仓库要适合市场,转向库存大米,此时,向粮仓的谷都是下游、沅江一带送来储存并由仓库批发卖给上游的,向志斌直接改成收购,并要送粮船直接开到对岸志溪河交货,向粮仓在志溪河利用水流,联系定点了六个水磨碾,把稻谷加工成大米后再运回来,使向粮仓由原来储存保管的功能升级为大米批发处,直接批发给城区各个粮店,而自己则不零售,怕扰乱价格。

向粮仓也由单一的储存稻谷转型为粮食批发处,而批发的产品变成六个;大米、粗糠壳(过去益阳味蛋,即松花皮蛋包裹)、细糠、谷头米、二卡子谷、倒生子米(再生稻)。这都是精加工大米所出的副产品。前面说了,向粮仓不零售只批发,这既是不坏益阳的商业规矩,也是仓库内部管理的需要。但为了市场的需要,向粮仓的巷子里,却开了特殊窗口,小量批发甚至就等于零售;具体讲,就是精加工大米加大风车力度前后吹出来的二卡子谷和谷头米,这两种加工出来的米为次米,价格只正常价格的7折,但却是益阳老一辈回忆怀念了几十年的牛屎发粑粑原料,由于次米本身哑褐不白,为了遮掩其色,里面加了红糖,不想却作出了特色的味道,成为益阳街上讲了几十年的便宜特色口味。倒生子米,益阳每年都有汛期,这些甩亩田淹得或多或少总有一些,所谓倒生子米就是汛期时淹死了的稻,等水退后又长出苗来结的谷,产量低,却是口感最好吃的饭,自然价格要比标米贵,为标米1比1.2的市价。也是益阳盛光保米粉店专用的米,盛光保的米粉在益阳之所以响誉百年,就与这倒生子米分不开的。另一个就是糯米,益阳甩亩田种出来的糯米与其它地方不同,谓之曰;泅水糯,此糯谷与其它稻种不同,遇汛期可迎水长高,把尖子露在水面,虽产量低,但口味却特好,米价为标米的1比1.4。之所以要在窗口小批发,原因是益阳苏楚江的甜酒响誉湘中,许多外地人来益阳都来一碗“苏楚江的甜酒”,为保证益阳的小吃名牌,向粮仓专门保证了糯米的质量。还一种则是红米,又曰“麻壳粘”,这也是一种抗涝近于泅水糯的米,但却是粘米,这是为了保证另一小吃名牌;“卜复兴锭子糕(现写成卜复兴粉蒸糕)”的原料,价格为为标米1比1.1。

今天我们可以看到;益阳的这几大名牌小吃,除牛屎发粑粑铺的面广一些外,其它三个都在向粮仓的周围。自然,向粮仓的米生意做活了,其“向家码头”也在益阳叫出了名,民国时期,这个码头还一度被四十三军征用为军用码头,除大量的运输细糠和马料外,还被临时作为军用粮食仓库,码头派兵把守,也使向家码头杨名增色,码头是工人常闹事的地方,这种三步一岗五步一哨的丘八把守,使码头陡增几分威严,显得秩序井然。

但1949年解放后,向粮仓的地方已成黄金地段,但向粮仓的老板们既没散财又没跑路,这除了益阳城区吃饭离不开他们外,最主要的是股份制的形式,道光年间,他们当时只有7份股东,通过百年的运转,现已是近200股东,这都是继承分配发展的,并且,包括田产都纳入了股份,俨然是个股份有限公司。且其中还有十几个“死股”,这主要是绝户和失踪人员,他们还在遵循女不继承的传统。这样平摊下来,平均成份仅“中农”而已,故此,没受到冲击,且新政府还得依靠他们,因城区近十万人要吃饭。但1955年后,全面实行工商业三大改造,向粮仓是改造最成功的例证,因股份制对内对外都是账目清晰,国家和平收买百分之五十一的股份,只是这钱要待十年后分期给付,而向粮仓的26名正式员工,则转为益阳市商业局百货仓库的职工。

但也正因为这里成了市商业局的“仓库重地”,于是把仓库部分单独起了个围墙,另开南大门,而把那条向粮仓巷子隔开,于是,是这条巷子成了益阳街上唯一的一条单边巷子。即一边住人,另一边则是一堵商业局的院子围墙。

1965年,益阳的计划经济模式已经成熟稳定,而什么东西都要凭票,而其中稍宽松一点的是益阳东方红袜厂的袜子和内衣厂的内衣,这两样纺织品成为益阳在国内和省内还有名气的企业,于是,商业局的百货仓库也改名叫百纺仓库,而这条巷子便正式叫成“百纺巷子”。

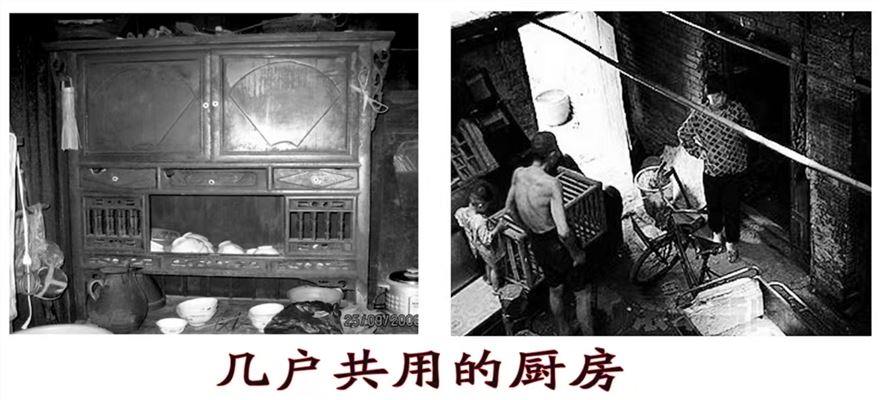

百纺巷子共有居民23户,但却住有100多人,但这条巷子叫“百纺巷子”,却与百纺公司无关,属于房产公司的房子,住户都是交租金,因此,也都是来自“五湖四海”。大多是街道工厂和二轻单位的职工,这种非一个单位且不认识的人住在一个巷子里,且共用一个厨房,在计划经济一切物质凭指标购买的环境里,创造了一种特色而又值得怀念的巷子文化,巷子是家,巷子是一家。彼此间工作、生活没有利益利害联系,只是回家时才能碰面,这种仅因居住一个巷子的联系与间隔距离,正好确立了彼此之间和睦共处的环境,而无论是家族之间和集团中相互窝里斗的劣性传统,失去了条件,因此,彼此间的照顾和帮忙,可说是尽心尽力,而所谓的“间隔距离”,那就是借物用可以,甚至借藕煤和借盐都十分爽快,但切忌借钱和借指标,如你家的子女多,布票、油票、肉票有多的,可否借用?这是不能开口的,因除了大家都紧张外,还有明显的说别人买不起笑穷的味道。也就是这种环境,至少孕育了一至两代人的和睦相处。是许多在巷子里出生都还无比怀念的一种人际关系。

这种三四户共用一个厨房的现象,煤、油、盐、柴都放在这里,彼此间零时借用,甚至直接夹燃烧的藕煤度火,用对方瓮坛的热水,可直接先用再说。而哪家的大人中午没回来,小孩放下回家,自有人打招呼安排吃饭,巷子里就是这样相互照顾周济。

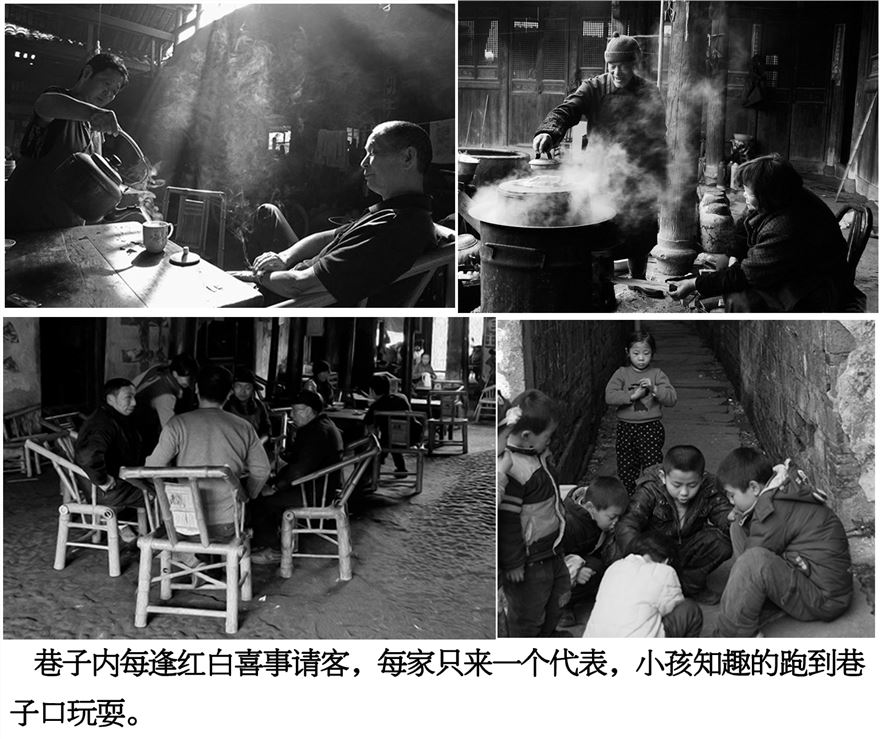

巷子里也住有无子女的孤老,如走得一个,基本上都是巷子里义务帮忙,包括去乡下报丧,办丧事,烧水做饭,都是无偿的出力。

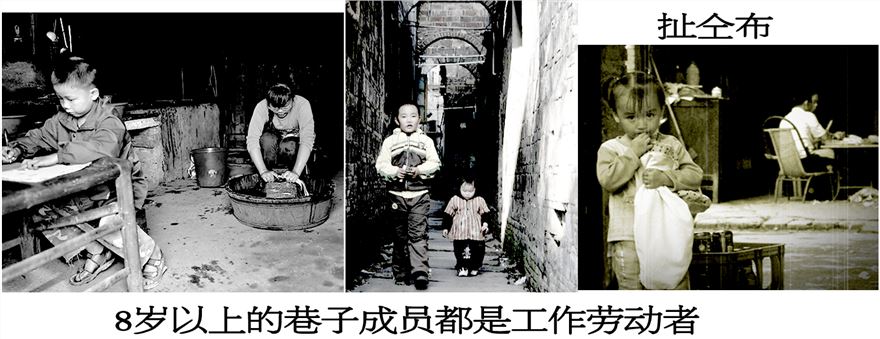

那些巷子居住约半个世纪,但长大的那一代人,几乎人人从小开始就是劳动者,但他们不知道“劳动者光荣”,小时候的劳动,如卖瓜子凉茶,编制电丝袋,钥匙带,织蛇笼子、纺麻,扯仝布,卷纸烟。男学生拾煤渣,捡柴火,卖冰棒,干搬运等,但他们不知道“劳动者光荣”,且还要躲避“纠察队”,因这是搞“资本主义”,可现实生活却是要糊口,事实上那一代就是这样长大成人的。

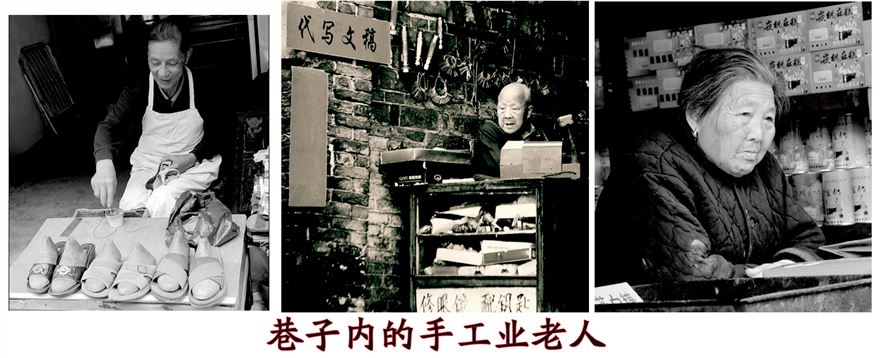

巷子里还一些老人和妇女是没安排工作单位的,一是那时的妇女都为家庭妇女,而生育也旺盛,因生下来就有粮食和各种物资指标,最主要的,那时还没有避孕的习俗,所以,巷子里一般都是五个以上的子女,但也有些不育的,这些孤寡老人就只好自谋生计了,有的还过得比较好,因他们确实有手艺和技术,也懂得做生意,政府只能给他们网开一面,不象中学生是“不务正业”。

但巷子的人不管白天怎样讨生活,那时时兴叫“革命工作”,但晚上只要回到巷子里就是回了家,彼此之间都将巷子的人当做自家人。而巷子里走出的孩子,也被认为是“我们的人”,如上世纪八十年代《益阳新闻联播》最早的播音员主持人卜颖侠,那时巷子里还只有14寸的黑白电视,打开电视,许多婆婆老倌就会喊;快来看,这就是我们的“侣伢嗟”(卜颖侠原名卜侣)。

巷子里最热闹时期,就是夏天和秋天,晚饭后,几乎多在巷子里,这里被称为“一线天”和“一线风”,在巷子里,老人们谈论和讲述着神话和怪异故事,而有时也谈论时事政治,有一则流传颇广的时论就是这巷子讲出来的,那还是美国总统尼克松访华的新闻,巷子里识字的便把拿回家的报纸给大家解读;来的尼克松肯定是个假的,以前我们报纸登的照片和漫画没这漂亮,丑的很,其次,是真尼克松不敢来,来了被我们抓住了,那不美国就被解放、是我们的了?而其它的文化历史,也就是这种听书看戏的文化解读传递。

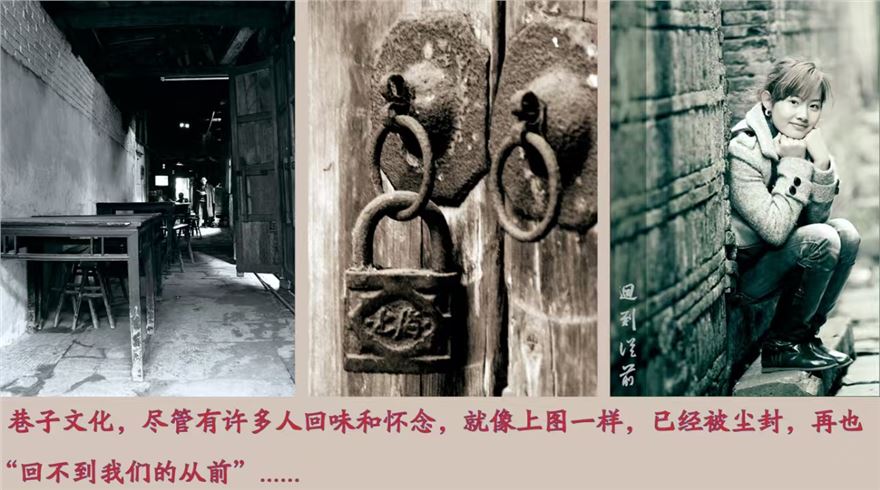

巷子文化,虽在计划经济时期十分抢眼,在政治上是“工人阶级”,在经济上是 “吃国家粮”有生活保障的人群,而在现实生活中,尤其是面对广大的“贫下中农”,他们是优越的“街上人”,但从历史的角度来看,这种现象,尽管有人回味和怀念,就像上图一样,已经被尘封,再也“回不到我们的从前”,因它的定位就是城市底层的市民文化。

因此,这条巷子的名称应该是;向粮仓——百纺巷子。

作者 | 邓亚龙

(一审:凌熙 二审:袁琳 三审:蓝天)

版权声明:凡注明来源为"港湘新闻网"的所有作品,版权归本网站所有。任何媒体转载、投稿、引用,需注明来源"港湘新闻网",否则将追究相关法律责任。

云标签 点击对应标签查看更多相关资讯!