关于益阳城墙的历史,益阳县志多有记载,民间也有广泛传说。并写出许多传记文章。

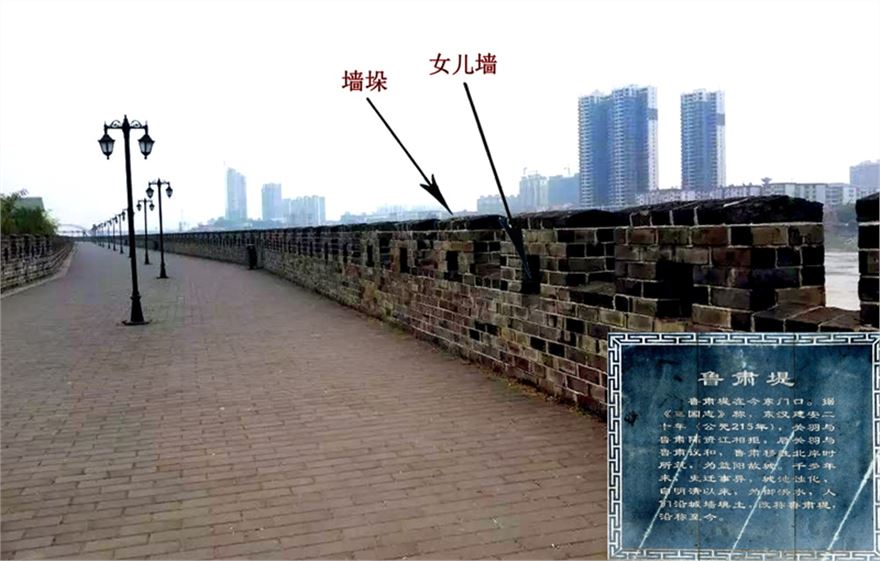

最早记载的是“鲁肃城”,益阳人用词准确,没说城墙,因那道自西北到东北的土堤,充其量就只能算是“垣”,它的原作用本是防蜀国兵和“武陵蛮”来犯,守备兵躲在堤后射箭刺枪的掩体,虽鲁肃在益阳主政,蜀国一直未来骚扰侵犯,但人们为了纪念鲁肃,加之这地方后来又成了牲口交易市场,故一直称“鲁肃城”,始建于公元215年。

第二次记载的为明洪武元年(公元1368)湖广布政使司设“宝庆卫”于益阳城后,指挥胡海洋镇守益阳城。其修筑土城,东起水北桥,西至常泰门,并浚濠堑,立堞楼。此举奠定近现代益阳城墙格局的雏形。可“宝庆卫”指挥使胡海洋驻扎益阳,并不是发展经济搞城市建设,而是针对元朝蒙古人统治时期不懂农耕文化,在资水下游围垦了许多围垸,使资水流动不畅而堵塞中上游淹没良田城镇,来益阳是驱赶外地来的围垦人群,之所以在益阳城区也围一座土城,是因为当时资水汛期堵塞的情况迫使围城保护城区生命财产的,有点像下游围垦的垸子,只是人口更集中,人文内涵更宽广而已。

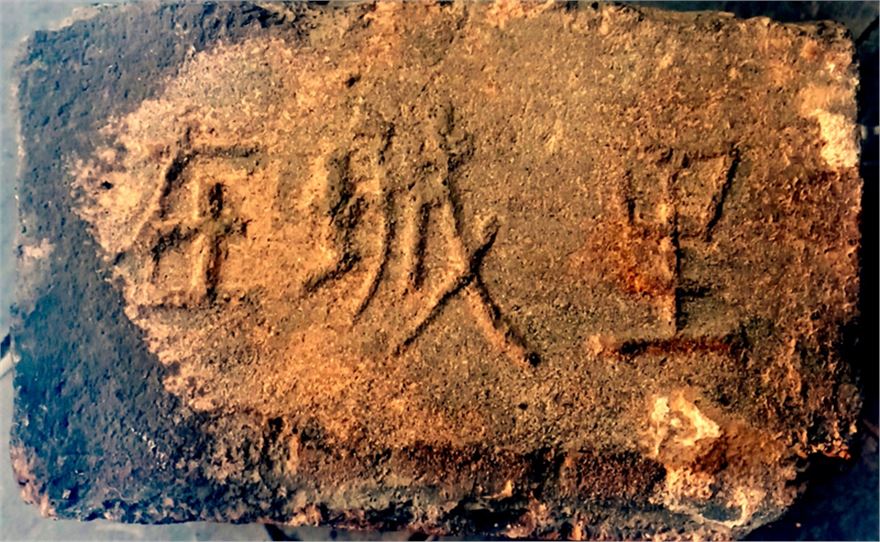

上述两次益阳的城墙建设的记载,可见于各种史书与志书。记载的最详细的、我们谈论和熟悉的还是明朝益阳城墙;公元1551年(明嘉靖三十年),知县刘激拓城垣向西延至贺家桥,东北仍旧,南临资江岸,并在土城墙两面加砖,成为内土外砖城墙。城垣基宽6.22米, 顶宽3.11米, 高3.73米。设立四门:东门为“银城”,西门为“金城”,南门为“迎恩”,北门为“拱极”。

原本我们对益阳古城墙的认识也就在上述文献上,只是资料查了多少的问题。但我的株州好友鲁新民,本是湖南著名的拓片专家,殊不知他还爱收藏城墙砖,仅有关益阳的城墙砖就收集100多口,且收藏出名,被南京城博物馆找上门谈价索要有关益阳给南京烧制的城墙砖。当这些有字的百余块明朝青砖出现在我眼前时,一下拉近了历史与今天的距离,对老益阳城墙的认识,便有了一个新的眼界;

益阳的三国鲁肃堤和明初胡海洋的土城,如果说前者是军事用途,那么,胡海洋的土城则纯粹是实用的民生用途,修建均只需短时间内的民夫和军人,因都是就地取材的土,没有砖,故不是本文要说明的问题。但明朝嘉靖年间刘激益阳城墙则是一项较浩大的政治工程了,因它至少多了三大内涵;

一、凝聚民心,众志成城。

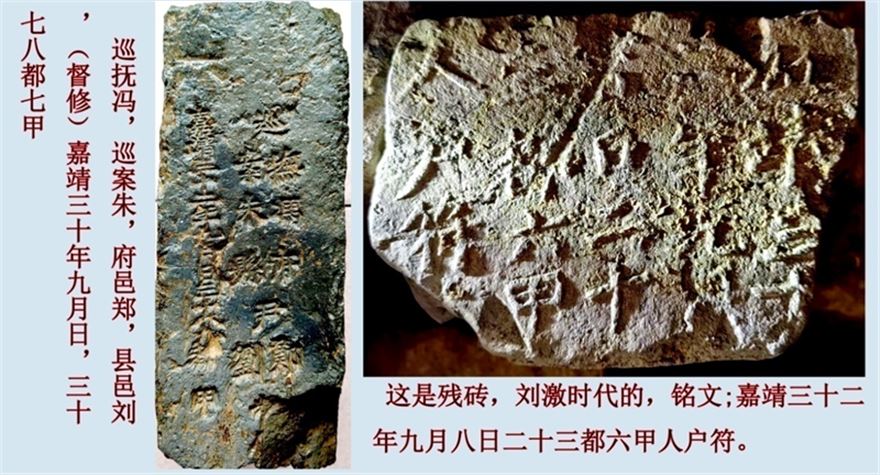

刘激年代的城砖显示;当时刘激建益阳城墙时,是成立了一个城墙建设领导小组的,组成人员分别是;“巡抚冯,巡案朱,府邑郑,县邑刘(即刘激,督修),嘉靖三十年九月日,三十七八都七甲”。是由省政府、中央巡察、长沙府,县令刘激等四级机构组成,上面的这块砖就是证明。自然,刘激是干实事的人,并不是强调什么“上级领导重视”,这些“上级领导”之所以烧在城墙砖上,是免除税赋和拨款的说明。而右边这块;“嘉靖三十二年九月八日二十三都六甲人户符”,则是益阳县烧城砖到村到户的证明。老益阳的习俗是“土不行百、木不行千,金银方可行千万”,意即土砖不要运出百里之外,运输成本不合算。但建城墙则打破了这种规矩,原因是政治要求;凝聚人心,众志成城。益阳县城,是益阳每个人的县城,爱护它人人有份有责。这与益阳县烧制南京都城的城墙砖是一个道理。

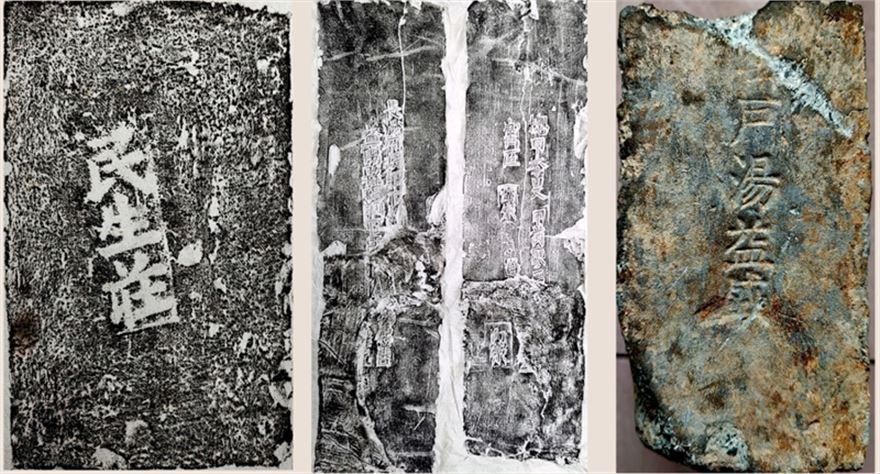

城区是直接受益者,住在城区内的住户更应责任义务与买卖大小直接挂钩,益阳城墙上要有彰显他们的城砖;

(上烧制的明嘉靖砖有提调官、司使、窑匠、造砖人人夫,以及店铺名甚至年月)

(上烧制的明嘉靖砖有提调官、司使、窑匠、造砖人人夫,以及店铺名甚至年月)

因是全民筑墙,众志成城,自然,县衙各部门的公务员也不能置身事外,也须烧砖;

(“在城里”虽指整个城内,但烧制在城墙砖上,且为浮雕,则专指县衙和部属了)

(“在城里”虽指整个城内,但烧制在城墙砖上,且为浮雕,则专指县衙和部属了)

二、益阳城为防汛城。

(2013年在城内北门挖出的刘激城墙基脚,解放后,拱极门更名为北门)

(2013年在城内北门挖出的刘激城墙基脚,解放后,拱极门更名为北门)

刘激城建于明嘉靖三十年(1551),建城时工程颇浩大,是用城砖内外包裹,中间填土的城墙,记载为东、南城墙基脚宽丈八(后来实量6.2米),西、北城墙基脚宽丈二(后来实量4.1米),这种厚此薄彼的现象就明显地说明它是一座防水的城。因资江汛期发生在东南面。

与北方和其它地方的城不同,益阳城的作用可说是一座纯防水城。但为何说它是一座纯防水的城市呢?一般的城墙,都有防兵、防匪、防火、防盗的作用,如常用的词汇;“城池”,即城市四周有条护城河,既防兵又防火,益阳城无“池”,只是北面有个天然的马良湖贴在墙脚,东西两边顺城墙南流入资江,成为天然的护城河。救火倒是现成。而防兵、匪则在城墙上建有墙垛、女儿墙,用以射箭刺枪并投掷石头横木等,城墙上有观望台、报警狼烟或号角楼,上城墙的兵马道,但益阳城墙均无这些设置。现今所新建的鲁肃城墙虽有墙垛、女儿墙,但那是新建,且是另一种美化观赏作用了。

防火就更没必要了,除了城墙全是泥土结构外,可说没有木,因既没有城楼,也没有门楼,整个城墙上可说是见不到木,没有燃料,自不须防火,何况城墙原本就是防水的,水火不相容,就是想放火都须自带燃料,哪能有火?

防盗的作用就更不存在了,所谓“开门揖盗”、“关门打狗”、“贼去了关门”等民间成语,都与一个词有关;“门”,门是防盗贼的基本设置,但益阳城从设计上就是没门的城,常识;一扇为户,两扇为门。益阳城没门,可能会颠覆许多人的认知,不是有东、南、西、北四门吗?其实,你只要见过或了解老益阳城,就会知道;老益阳城南北门就是两个孔洞,6米和4米长,即通道,而东西门则是两个墙口子,上面连横梁都没有,之所以没门,就是不需要防盗。

没有门,自然也就没有门卫,岗哨了。过去益阳的防盗贼,主要是更夫和午夜城隍庙的检查巡防,可说几百年来基本上保证了城内的平安。

益阳城说是没门,但每当汛期时,县衙会发布告示;关闭城门。

没门怎么关?其实,也可说是有门的,只是这个门不是我们概念中的“门”,这既不是我们大门偏门房门的概念,也不是大前门、天安门大气派的门,益阳城墙所关的门,是一批早就设计好的各城门木方,这些木方因城门的不同,大的五寸,小的三寸半,四四方方,平时都锁在县衙的仓库内,只有发布告示后才搬运出来“关门”,现今还保存的东门遗迹可展现这种关门情景;门墙两边各有近四寸两条石槽,木方就横着卡下去,中间一道三尺款的“门夹层”,是专门填土的,这样城外即使涨上一丈高的水都进不了城区,何况再大的水都没高过四尺,因此,益阳自从有城墙以来,城区就没被淹过,自然,城“门”也就很少有人见过,因水一退,便要抠门。

三、为民生的观景城

上面对益阳古城的介绍,可能使许多人都认为是座残缺不齐的古城,为何?没城楼,也没城门楼,更没兵马道,连起码的墙垛和女儿墙都没有,没城门,岗哨,不像一座完美的古城。

但在我眼里,它却是一座江南最美丽的古城,它的防汛功能圆满完善,城内外的居民都感觉居住方便,几百年下来,可说已贴近自然,养护维修成本极低。

没有上述那些兵凶的城墙配套,城墙没有威严,但却有足够的亲和力。城墙上有五座堞楼,所谓堞楼,即不与城墙连接在一起的搭建阁楼。但益阳碟楼又不同于其它兵城之堞楼,别处堞楼内放置火药,油罐,石灰以及信号烟、箭等,而益阳城堞楼是纯粹的遮凉躲雨的亭台楼阁,上城楼没有兵马道,却有人行道。主要集中在南岸的资江边,分别是南门和小南门两座,东、西门各一座,北门一座。这五处堞楼是城区的最高的观景点,登城观景,益阳的秀山清水可一览无遗,现今还在传说的“益阳十景”,就全是东、南、西这些堞楼上的观景点所展现出来的美景。

另外,老益阳城墙不仅是观景点,而且可以闻视夜景和赏月,像“甘磊夜月”、“庆州渔唱”、“碧津晓渡”就是夜晚到天亮之前的人文夜景。

我曾听许多老人讲述在益阳城楼上乘凉的往事;那时的益阳南城墙,从贺家桥到东门口,长达五六里,城高丈二,宽一丈有余,每到夏天,便是城内乘凉的最佳景地,城墙面上扫抹得很干净,就像楼上和床上要比地下干净一样,因许多人要在城墙上睡着纳凉,女人们多用席子和竹凉板,而男人则多是赤膊直接躺在城墙上,缘在河里洗澡很方便,洗完澡穿上一条大庄子裤就可躺在城墙上,那种舒服的环境比吃肉还痛快,因城墙高基本上没蚊子,河风从江面吹来,浑身凉飕飕,皮肤光溜溜,那才叫 “凉爽”,完全不是蒲扇风和今天电扇风可比较的,躺在城墙上,如有兴致,可听老人讲神话和鬼故事,也听他们谈论一些周边的趣事,不感兴趣就伏在城墙上观看夜景;远处的岱山月影,河间渔火和对岸的篙把的移动,水中闪烁星月灯火亮光,真的是安静和神秘!如看累了就躺着闭目养神,耳听渔歌轻唱,浆声飘逸撸声揉,江水嘶嘶入清梦,一觉到大天亮,那光景,现在再也回不去了......。

另外,这些老人还谈起一些堞楼的用途,那就是夏天做临时厕所和储藏室的作用,离城楼近的居民,有提了马桶上城墙纳凉的,今天会有人认为是一种讲卫生习惯,其实,那就是为了收集肥料,收集回家,可泼菜,可卖钱。但这马桶的遮掩体,便是堞楼了。另还一些懒人,夜晚乘凉后,连凉板和竹床都寄存在堞楼里面,省得夜晚又要搬上来,但还是有人瞧不来,认为不爱惜家物,因白天会晒坏的。

益阳古城,是一座人情人性味十足的人文古城,更是一座江南美丽的古城。

(前后两张新照片为好友,著名摄影家张海燕拍摄的参赛作品)

(前后两张新照片为好友,著名摄影家张海燕拍摄的参赛作品)

1939年8月,日本飞机轰炸益阳城,他们不懂益阳人的文雅,误以为堞楼就是炮楼或瞭望台,首先就集中炸毁,也就是从1939年起,日本飞机开了益阳毁城墙之始,从此益阳城墙逐渐消失不复存在,但居住“在城里”数百年的老益阳人,尽管已经没有了城墙,这里还是习惯性叫“城内”。

作者 老汉

版权声明:凡注明来源为"港湘新闻网"的所有作品,版权归本网站所有。任何媒体转载、投稿、引用,需注明来源"港湘新闻网",否则将追究相关法律责任。

云标签 点击对应标签查看更多相关资讯!