延安,一本永远读不完的书。每一座山峁、每一条河流、每一孔窑洞,都镌刻着红色的印记,辉映着信仰的光芒,熔铸成黄土地上不朽的精神脊梁。

这脊梁,曾在民族存亡之际燃起燎原星火,如今托举着这片热土上的儿女,在新时代新征程中,一笔一画,续写关于信仰、奋斗、变革与梦想的诗行。

陕西省子长县瓦窑堡会议旧址景观。新华社资料片

陕西省子长县瓦窑堡会议旧址景观。新华社资料片

窑洞虽小 梦想很大

转折关头,谁主沉浮?鲜红的序章,定格在瓦窑堡。

在子长市,当我们推开瓦窑堡会议旧址的木门,历史烟云扑面而来。

1935年12月,瓦窑堡镇二道街田家院窑洞内,一个火炕,两张八仙桌凳,共同见证了“抗日民族统一战线”策略方针的诞生。

90年后的今天,门外,已是翻天覆地。瓦窑堡老城,正进行着一场有温度的“有机更新”。“我们不是建高楼,而是让千年老城的‘根’更有韧性地绵延。”子长市城管局局长姬乃平说。

昔日“晴天扬灰,雨天泥泞”的中山街,如今管网入地、焕然一新;古老的窑洞群经科学修缮,修旧如旧,古韵新生;节能建筑、智慧停车场拔地而起,居民生活更舒适便捷;煤炭产业智能化转型、高质量发展,特色种植、文旅融合等新业态开花结果。

毛泽东同志在瓦窑堡提出“组织千千万万的民众”,而今,这份精神指引亦是老城更新的澎湃动力。

“当年会议说要团结民众,今天党带领我们一起奔富路,就是这个理儿!”67岁的老人惠呈祥,在焕然一新的窑洞里笑谈往昔,畅想未来。

黄土洞天,窥见中华大地不屈的韧劲。

窑洞虽小,承载一代又一代人的梦想。

洛川会议旧址(7月28日摄)。新华社记者 樊雨晴 摄

洛川会议旧址(7月28日摄)。新华社记者 樊雨晴 摄

一颗苹果 一种精神

走进洛川,革命历史翻开浓墨重彩的一页。

站在洛川会议旧址静谧的窑洞前,将时间指针拨回1937年。

20多名共产党人围坐油灯旁,笔尖划过草纸,制定了《中国共产党抗日救国十大纲领》,敲定了关乎存亡的关键答案《中共中央关于目前形势与党的任务的决定》。

“窑洞的灯火,照亮了中国革命的征程。全面抗战的号角吹响了!”讲解员话语铿锵。

那灯火,照见来路,更烛照未来。

转身,塬上已是新的景象。

优化品种、矮化密植,无人机杀虫、智能系统赶鸟……走进现代化果园,科技感扑面而来。“过去靠天吃饭,现在智慧种植,日子比果子甜哩。”48岁的果农李亚民笑道。

从1947年引种试种,到被联合国粮农组织认定为世界苹果优生区,再到53万亩果园撑起“中国苹果第一县”……洛川的“红果果”,成了“金疙瘩”。

国家级洛川苹果种质资源圃,汇集4000多份种质基因、600个优质新品种,为苹果装上中国“芯”;配套完善的洛川苹果现代产业园,吸引52家科技型企业、356家小微企业,孕育出新业态。

天时地利,不如人的努力。近80年深耕一颗苹果,正是延安精神的当代诠释。

南泥湾大生产纪念馆(7月29日摄)。新华社记者樊雨晴摄

南泥湾大生产纪念馆(7月29日摄)。新华社记者樊雨晴摄

黄土沟壑 耕出春天

书页次第展开,我们踏入南泥湾。这一页,把苦难淬成丰饶。

南泥湾大生产运动纪念馆内,锈迹斑斑的老镢头、吱呀作响的纺车,诉说着“自力更生,艰苦奋斗”的过往。

一张泛黄照片定格历史:1941年,八路军359旅战士挥舞镢头,向沼泽荒地要粮。

精神在赓续。参加红色研学的略阳县12岁学生李福泽声音洪亮:“战士们用血汗换来粮食,我要珍惜每一粒米饭。”

曾经的“烂泥湾”有多苦,今天的南泥湾就有多甜。黄土沟壑褪去荒凉,农家小院白墙黛瓦,掩映在绿树繁花间;湿地公园稻浪千顷,水鸟翔集,白鹭翩跹。

马坊村村支书李新带着记者穿行于现代化厂房里,小小豆角加工后化身“南泥湾豇豆酱”,畅销各地;农文旅融合热火朝天,房车营地、农耕体验、特色民宿,一应俱全。“从穷乡僻壤到人均年收入2.3万元,这条路我们闯出来了。”

荒山可劈为粮仓,绝境里耕出春天。

这份信念,早已融入南泥湾人的血脉里。

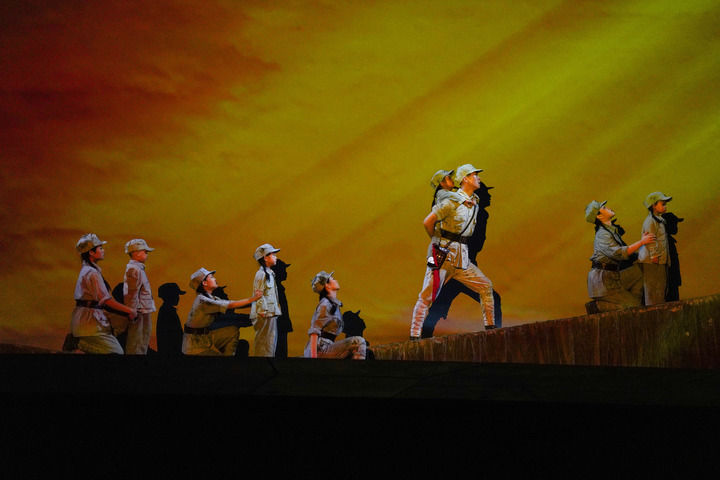

演员在延安保育院剧场表演红色舞台剧《延安保育院》(7月29日摄)。新华社记者樊雨晴摄

演员在延安保育院剧场表演红色舞台剧《延安保育院》(7月29日摄)。新华社记者樊雨晴摄

跨越时空 长歌共鸣

信仰之光,闪耀在历史的每一个章节。

入夜,金延安街区灯火璀璨,《延安保育院》红色舞台剧正在上演。演员倾情投入、观众眼含热泪,为那烽火岁月里的人间大爱而动容。

“宝塔山连着天安门,这不仅是旅游,更是一场跨越时空的信仰共鸣。”来自北京的游客闫女士说。

到延安去!触摸历史,对话先辈。

凤凰山麓,近10天呕心沥血,毛泽东同志挥毫写就光辉著作《论持久战》,指明抗战前路。《毛泽东选集》一至四卷159篇文章,有112篇出自延安时期。

中国人民抗日军政大学旧址,当年学员们救国救民、求知若渴的琅琅书声,依稀还在耳畔。

无数进步青年克服千难万险奔向延安,“打断骨头连着筋,扒了皮肉还有心,只要还有一口气,爬也要爬到延安城”。宝塔山成为信仰航程中的灯塔,指引着民族解放的方向。

革命历史回响,如何在新时代迸发力量?

抗大纪念馆,11岁的男孩秦艺铖,向游客讲述着抗战故事,稚气未脱却字正腔圆。“红星照耀中国,少年助力民族复兴。”一名游客在留言本上写道。

鲁艺旧址,老一辈革命文艺家的生活场景和作品手稿,擎起文艺阵地的希望之火。“艺术为人民”永不过时,焕发新彩,激荡起文化创新创造活力。

延安人工智能算力中心,年轻的工程师们,正用代码“耕种”数字沃土。他们说:“当年开荒是为打破封锁,今天‘开荒’要打破思维局限。”

长歌总有后来人。历史并不冰冷,它在代际传承、文明唤醒、创新脉动中,蒸腾着新的热气。

行走三日,目光所及,延安已不只是底蕴丰厚的革命圣地,更是中国式现代化大棋局上一个非凡的节点,吐纳生机,包容万象。

纪念抗战胜利80周年,人们自五湖四海纷至沓来,铭记历史,缅怀先烈。每一步前行,都生发着面向未来的无限力量,无论过去还是现在。

岁月如川,不舍昼夜。唯见那宝塔下的灯火,星辰般恒久,引航通往明天的路。

路长,书亦长。旧页写满荣光,新篇正由实干者起笔。(任沁沁 贺占军)

版权声明:凡注明来源为"港湘新闻网"的所有作品,版权归本网站所有。任何媒体转载、投稿、引用,需注明来源"港湘新闻网",否则将追究相关法律责任。

云标签 点击对应标签查看更多相关资讯!