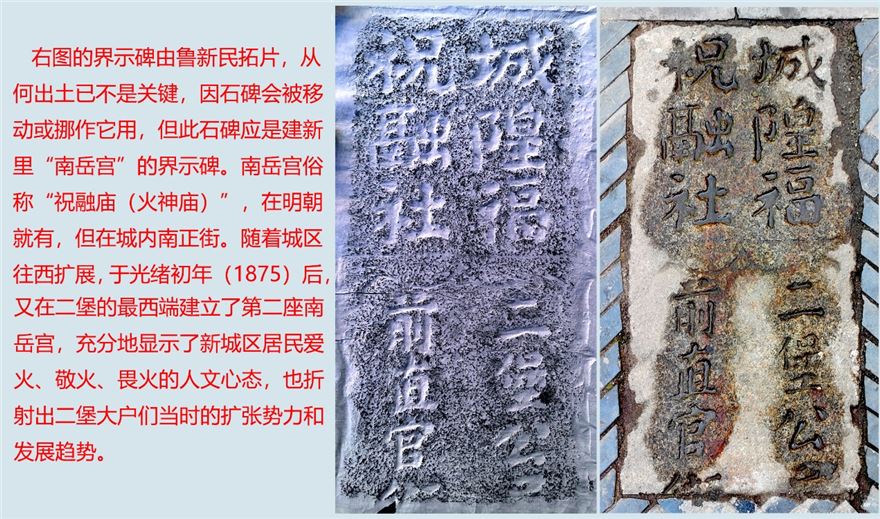

走进明清古巷魏公庙南面的街面上,可踩到这样一块用青砖围砌起来的古碑,定义为界示碑,具体阅读应为;城隍福、祝融社,二堡公示、前值官街。

熟悉老益阳地名的人士读懂便知;这是老益阳四处互不搭界的地方,为何这块古碑要把它们牵扯在一起?其目的意义何在?但熟悉老益阳历史的人士,则可从中读懂老益阳的发展历史、风土人情乃至文化环境,并可具体推出立碑的目的和时间。

这里,还得先从第一句“城隍福”解读,城隍庙,大家都知道在城内南正街。但“福”,则是城隍庙的福,辐射到了立碑之地。因此,我们还有必要弄懂益阳的城隍庙;

城隍庙,城市的守护神,顾名思义,乡村没有,只有城市才有。按此理,我们如理解为每个县城都应有城隍庙,那就太淡看了,据笔者了解,湖南县城上百个,但有城隍庙的的则不上十座,原因是;这种自汉就有的地方保护神——城隍庙。在明朝建立时,于1370(明洪武三年)年朝廷颁布了专门祭祀城隍的典章制度,下诏去除了之前城隍的各种封号,要进行重新申报御批,而申报的标准是;城高、池深(护城河)、世之崇于神者(社会信仰基础),上表层层申报。益阳城隍庙是1370(明洪武三年)由明太祖朱元璋批准的,按这四个条件,湖南批准的城隍庙不上十处也就好理解了。

因明太祖朱元璋是道教出身,开国才两年就破天荒地弄了对城隍庙的御封,虽初衷为 “朕立城隍神,使人知畏;人有所畏,则不敢妄为”,“以鉴察民之善恶而祸福之,俾幽明举不得幸免”,但实则是对道教的偏爱抬高。事后朱元璋也觉得有些偏颇,在颁诏不久,又有去封的诏令,可这个时候,各地方的人们已不愿意承认城隍神去封号了,覆水难收,明太祖也就只好承认现实,任其自然,但却没再赦封城隍庙了,这也是城隍庙不多的原因。至于明太祖时期,益阳县并无人口、地理乃至经济之优势,且人口因是战争之地,人口空前锐减,《明/嘉靖長沙府誌1(第142頁)》载;“明代/洪武年戶數:五千七十。人口:二萬五千二百一十人”。益阳这座还不及其他地方一个大镇的人口,为何批准有这座少有的城隍庙?只能解释为是撞了大运。

撞上了大运,就是一种荣耀,所谓城隍福,即就是一套城市管理的方寸与办法,如打更,点路灯,巡夜,汛期报汛情,平时预报火警等。益阳老城区,既是汛期的水淹之城,又因木屋须时常防火,有城隍护佑,自然这种防护的成本都由朝庭在赋税中开支,这就是城区人口享受的“城隍福”。头堡是城内,本自明朝起就享受这种城隍福,但二堡和三堡则是逐步纳入城市管理的,这之前一直属于乡下,没有这种报更点灯之赋税减免,今纳入城区,就象早些年农村户口转或城市户口一样,是这一带的居民“跳龙门”。

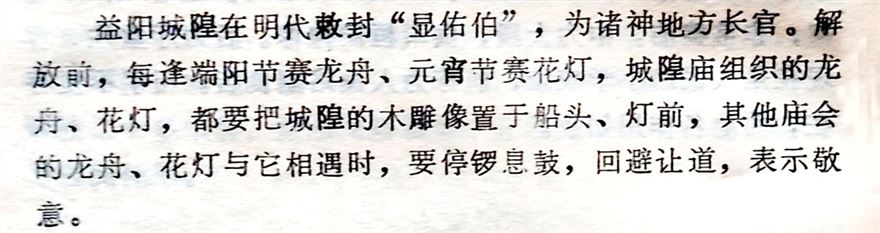

(摘自1984年益阳市委党史办、五讲四美三热爱办公室合编出版的《益阳史话》)

(摘自1984年益阳市委党史办、五讲四美三热爱办公室合编出版的《益阳史话》)

至于第二句“祝融社”,祝融,即火神,又称南岳宫,传说祝融发明了使用火和留火种的方法后,黄帝封了他为主管火的正火官。后因祝融对南方的情况比较熟悉,又派了他来到衡山附近做司徒,死后葬于衡山,故南岳衡山就是祝融的道场。现衡山的最高峰叫祝融峰,山顶建有祝融殿。

火神,是远古人类追求光明走向未来的神灵,更是农耕文明居住集中形成城镇的需耍,所谓人间烟火,万家灯火,都离不开火,益阳人崇拜火,则更是突出,一个县,尽然在清末民初又建两座祝融社(南岳宫),这是长江流域甚至全国都是罕见的。诚然,这也是崇拜火神,爱城爱家的象征,显示出当时益阳城区充分地爱火、敬火也畏火的人文心态。

第三句;“二堡公示”,按理说,二堡,廉让街轩辕殿巷——畅清街人和码头巷。主要是以石码头为中心地段,二堡建祝融社应起在此处才符合往四周辐射的作用,然而,这座“祝融社”却建在了二堡的最末端——畅清街人和码头巷。这是对南岳宫的重视还是不重视?这里,我们可以从历史走过的路去分析这个问题,对南岳宫,尤其是益阳城镇居民朝拜南岳庙的人文习俗可以看出,益阳人到目前为止都还有每年朝南岳的习俗,益阳人,尤其是城区的益阳人,对火神是相当崇拜的,因门口书有;“以为社稷,而福生灵”。这也是二堡人在民国二年(1913)又在福星路三圣殿北侧建了第三座南岳宫的缘故。按理说,益阳城区的发展是由东自西,但唯独这南岳宫的建立,却打破了益阳城区发展的常态惯性,尽管后来老益阳人排序还是把福星路三圣殿北侧的南岳宫叫做“第二座”,实则是晚建近四十年。这也充分地印证了;“二堡的票子”。二堡,廉让街轩辕殿巷——畅清街人和码头巷这段,基本上都是一些有钱大佬的集中经营地段,在修筑了十九年的三堡完工之际,具体讲,约于光绪元年之后(1875年——1877年),也就是说,在城内第一座南岳宫落成后,旋即修建了这座南岳宫,这其中有着明显的城区还要西扩,把这里作为日后城区中心的考量,于是,在利用光绪新君洋务运动推行的当口,认定国家从此会稳定发展的趋势,干了这么一件顺序颠倒的事情。

至于第四句“前值官街”,则是一句直言;此南岳宫的前沿直抵聚庆街,是一个四至的范围概念。

按理说,益阳的九宫十八庙都由城隍庙批准管理,为何独祝融社(南岳宫)要写上“城隍福”这明显拍马屁的吹捧三字?

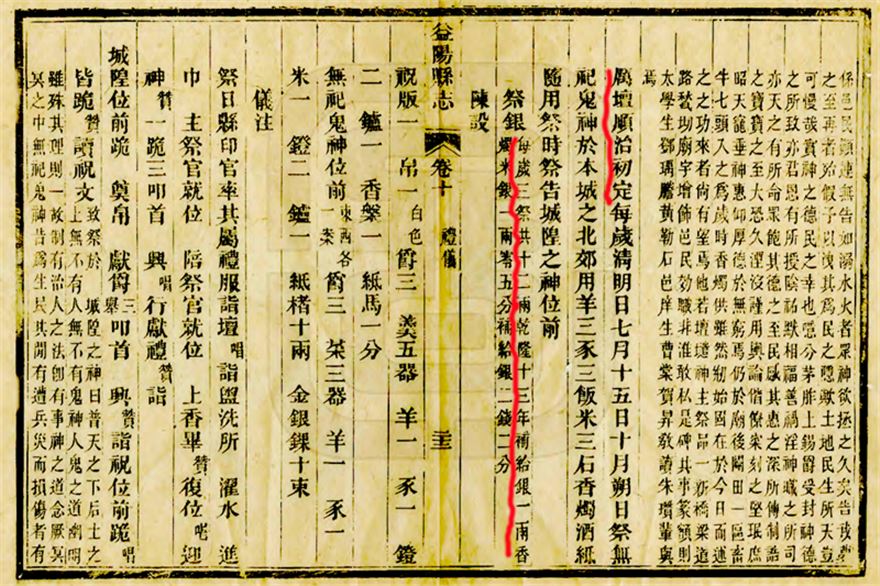

同治版《益阳县志》就此有这样的介绍,“顺治九年(1652),钦定《服色肩舆条例》颁行”,这段详细介绍有四大页,不但讲明了益阳城隍庙在洪武二年由知县周升所建,中途又由刘激、石震重建,还有后来若干知县、如明朝知县汪准的扩建等,益阳城隍庙新建历坛,县衙的文武百官,每年三祭时,须焚香沐浴盥手,戴头巾,着礼仪道服,随唱礼官三跪九拜进礼,完成一整套祭祀仪式。并规定县衙每年三祭所用的银两以及香烛楮礼随用物品的规格等级,还有一整套严格严肃的收官礼仪程序。

明朝初年建立的益阳城隍庙,经过二百多年一个朝代的沧桑,竟然在清初定型为以“祭无祀鬼神厲坛”为主的本土特色,其实,真正确定则还是同治年间。

这是因为益阳自咸丰二年起,太平天国在益阳招募大量的水军与船夫,紧跟着,胡林翼又从贵州带领大量的黔勇入湘驻扎益阳,再接着便是彭玉麟在益阳大量招募湘军水军,这之后,便是胡林翼收复九江,收复湖北,汉口开埠后大量的湘人往来,再加上太平天国灭亡后大量的湘军、太平军转业复员,和许多不愿再回到贵州和湘西苗、瑶、土家族去的,便留在了这座很有发展前途的益阳城。而客观事实上,今天的明清古巷,就是当时扩展的移民新区。

一个县城,根据发展趋势,需建三个南岳宫,是传统巫文化崇拜“火”的需求、还是人们对稳定現实生活的旺盛需要?显然不是前者,因益阳县城百年以来才开始建南岳宫,且香火也就是平常一般,其中两个是在城区扩展中新建的,且新移居来的这些移民似乎对南岳宫的崇拜还要强烈,不然,不会在四十年之內连建三座南岳宫。

益阳城隍庙这种因设“历坛”、每年祭祀无祀鬼神的公益,凝聚了大量的人气,县政府对此也乐见其成,索性把单身汉和鳏夫所从事的事情都交给城隍庙管理,像过去的街道清扫、打更、道路修补、晚上点路灯、巡夜巡河等,后来县衙门干脆连市场的规范管理,包括欺行霸市,冒次充好等事情的管理都交给了城隍庙。

(录自同治《益阳县志》卷十·礼仪,第212页)

(录自同治《益阳县志》卷十·礼仪,第212页)

拿今天的标准来看;益阳的城隍庙可算得上半个行政衙门了,不但有今天工商、城管、环卫、宗教等部门的司政职能,甚至还有公安、司法等部门的处罚职能,难怪益阳的九宫十八庙划龙舟、赛花灯,遇到城隍庙的龙舟、花灯时,都要停锣息鼓,回避让道的,已俨然县太爷出巡。

而这其中的南岳宫,看起来也象其他的宫庙一样,但所经营的却有一部分公益事业,那就是对明清古巷路灯灯油的发放和对灯夫的考核,再经过城隍庙的审核考察,这笔钱最终体现在县衙门的财政开支,这是其它宫庙不能享受到的“皇恩浩荡”,因此,界示碑上便多了句“城隍福”。

作者 | 老汉

(一审:凌熙 二审:袁琳 三审:蓝天)

版权声明:凡注明来源为"港湘新闻网"的所有作品,版权归本网站所有。任何媒体转载、投稿、引用,需注明来源"港湘新闻网",否则将追究相关法律责任。

云标签 点击对应标签查看更多相关资讯!