前言;近日资阳区政府官宣;大码头街道段纳入明清古巷一并管理,古将此文归入明清古巷考查系列。

现在六十岁以上的人都知道。当年益阳最热闹的地方就是大码头,但大码头的热闹,则是大码头百货商店。这里,暂引用一篇当年张家塞民办教师张xx的日记,那时他因出身不好,拖到了28岁才准备结婚,可布票才一丈四尺五,买2.7尺宽的窄幅布还不够做一身新婚衣,衬衣内裤肯定是买不起的,因此,进城来求亲戚,但张老师的日记却是另一种写法;

一九七三年九月廿三日 星期日 晴

今日进城,专为探望姑母,亦得闲一逛大码头百货商店。三层水泥大楼,麻石粉面,巍巍立于十字路街角,玻璃柜台锃亮,货物琳琅满目,与我公社供销社迥异,真乃大开眼界。

姑母心细,知我欲购新衬衣,特将积攒的布票与工业券塞于我手。攥着这轻飘飘却重千钧的纸片,方觉它是通往“拥有”的唯一桥梁。我看中一件浅蓝的确良衬衫,笔挺新颖,指尖触之滑凉。向售货员开口时,心竟怦怦然,带几分怯与盼。

最令我称奇者,乃是付款取货之过程。那戴蓝套袖的女营业员,神色从容,开好三连单据,价码、品名一一写就。随即她将票据与钱币夹于头顶铁夹,“唰——吱”一声,顺着铁丝滑向远处高台上的出纳。那铁夹穿梭往来,如燕飞于梁间,伴着哗哗作响的算盘声,竟是整个商店流动的韵律。我仰首观望,目随其往,深感此乃城市之气象,工业文明之精密仪式,心中涌起难言之新奇与振奋;这,就是大世面。

片刻,铁夹滑回,带着盖好章的票据与找零。正待取货,却听得售货员道:“同志好运,恰有一件同款的“处理品”,领口微瑕,但不细看绝不知,省下三块钱票。”我闻言一怔,几乎不信耳福。忙接过细看,果见瑕疵微小,无伤大雅。顿时,一种巨大的侥幸与狂喜攫住心胸,仿佛被时代格外厚待了一般。

归途中,抚摸着来之不易的衬衫,思及滑轮飞驰、算珠脆响之景象,犹在目前。这不仅是一次购物,更是一课,教我见识了计划经济的庞大体量与偶然馈赠的个人欢欣。

这篇日记我是在1975年参加地区文化馆举办的“农民作者创作学习班”,住地区一招待所认识张老师见到的,他大我约十岁,1945年生,我因有知识青年会招工回城的优势,加之同住一室,因此,与他交谈上了,谈知我是益阳城里人后,他拿出了上述那篇日记,即告诉我对益阳城里的认识,那年他28岁,第一次坐洋船,还吃了船上的饭,很是兴奋了一阵。但这是第二次进城,资江大桥已建成,他还坐了0.08元的公交车过河,但这次没有那次感到新奇。我因感到那篇日记文彩好,当时几乎所有书籍都被禁为“毒草”,难见有好文章,于是,便把它抄录下来,一直夹在“采访本”中保存了几十年。

其实,张老师虽成份高,也读过许多家传书籍,但从出生一直成长在洞庭湖州,张家塞以前属沅江的荒洲,1964年才划归益阳县,在荒洲上,颜色除了青就是黄,就连开出来的花都是黄白色的芦花和巴茅花,一直未出张家塞,直到六十年代末,才看见几栋红砖红瓦建筑十分粗糙的“洋房”,那还是文革取得的伟大胜利,实为共产主义大学和公社供销社的简易建筑,对他来讲,生活才有颜色感。

此次他所见到的大码头百货商店,是上世纪六十年代初益阳市的最新建筑,因常德要分专区到益阳,成了州府的城市不能没有气派的建筑,于是便在最困难的时期由银行拨款建了这栋百货大楼,建筑商所用了现代的“石米”装饰外墙,地面用“磨石”技术装点抛光,但当时正值经济困难时期,在吃不饱饭的环境下,建设速度自然很慢,直到文革后期的七十年代才勉强收尾,店内装潢也是很不讲究,霓虹灯、广告等,认为是资产阶级“灯红酒绿”的生活方式,而店内的商品短缺,且多数要票证和计划,最主要的是当时的老百姓才度过困难时期,几乎都没有钱,只能逛商店看一下稀奇,张老师第一次进城,多少有些少见多怪的味道。

大码头的名号,在江湖上叫响为咸丰四年(1854),起点虽是码头,但随着名气的扩大,逐步进展为地名,但大码头商场和街道的繁华热闹,顶峰时期则是在上世纪三十年代,具体讲;民国二十年1931年9.18后,日寇占领东北三省,并建立满洲国,当时东北大量的商人和有见识的企业家,感到东北,包括整个北方都成了动乱之地,于是,携财产纷纷前往西南,但西南财产虽安全,却不是财产运行增值之地,当他们来到益阳大码头,一致认为这是块风水宝地,于是,便与益阳二堡的大老板,上海、武汉的货商们一拍即合,在大码头一片小店铺的基础上,拆迁建成了三处具有现代化的一排商场;分别是益阳是大码头的“太平洋百货商场”、“信义和商号”、“德义兴百货号”。其中曾海楼,谢新泰、上海的机械厂的大股东邓自然被确定为经理。

这三处从1932年后相继开业的商场,宛若三处投射着现代性光芒的灯塔。尤其是夜晚,霓虹灯招牌次第亮起,流光溢彩,将整条街道渲染得如同白昼。玻璃橱窗内,经过精心设计的商品陈列在强光照射下,如同一个个微缩的舞台,向路过的每一位市民无声地演绎着关于“现代生活”的华丽剧本;

商场内部,人声鼎沸。光滑如镜的大理石地面倒映着匆匆来往的鞋履,不再是传统的布鞋或油鞋,更多的是锃亮的皮鞋和时髦的胶底鞋。空气中混杂着一种前所未有的复合气味——高级化妆品的脂粉香、南洋雪茄的烟味、刚刚拆封的橡胶制品淡淡的工业气息,以及柜台旁促销小姐喷洒的花露水清冽的芬芳。手摇电梯(升降机)嘎吱作响,载着满面惊奇的顾客缓缓上升,将他们送往一个又一个充满诱惑的商品世界。

这不仅仅是一个购物场所,更是一个巨大的“现代工业文明展示馆”。来自天南地北、乃至世界各国的工业制成品在这里汇聚,对延续了数千年的农耕社会传统发起了最直观、最汹涌的冲击。

这是一个工业文明取代替换传统农耕文明的时代,商店所展示的商品,多半都是工业文明的产品,不再是传统作坊的手工艺产品,如其中的玻璃罐头瓶子,还有铁盒肉罐头,更主要的是玻璃杯的展出,更有今天成为污染的塑料,那时却新奇得被社会上称之为“玻璃纸”,而一个普通的玻璃酒瓶或罐头瓶,因其材质通透、造型规整、瓶身还可能印有精美的凹凸花纹,在喝完其中的洋酒或罐头后,绝不会被轻易丢弃。它被主妇们洗净,用来装盛珍贵的食用油或酱油或辣椒油,郑重地放置在厨房的窗台上。阳光穿过玻璃,琥珀色的液体晶莹剔透,这本身就成了寻常百姓家中一件值得欣赏的“美术品”。它象征着工业带来的不仅是功能,还有一种全新的、廉价的审美体验,潜移默化地改变了人们对“美”和“价值”的认知——美,不再只是工匠耗时耗力的雕刻绣花,也可以是流水线上精准产出的标准化产品。

总结而言,上世纪三四十年代的口岸百货商场,是一个充满魔力的“现代性转换器”。它将这些冰冷的工业产品,转化为市民能看见、能触摸、能购买、能使用的具体生活体验。这场消费革命带来的冲击是全方位且深远的:

对于刚刚从传统“闹市”中走过来的市民而言,百货公司里的许多商品本身就是一种“奇观”。其精致、标准、光洁的工业美感,是传统手工业品难以比拟的。

一是价值观的冲击:人们开始推崇“标准化”带来的美与可靠,崇拜“新奇”与“品牌”,消费的目的从满足基本生存需求,转向了对更美好、更便捷、更体面生活的主动追求。

二是生活方式的断裂与重塑:工业产品以其无可比拟的性价比和性能,几乎在各个层面实现了对传统手工业品的“跨越式取代”,彻底重塑了城市居民的日常习惯和行为模式。

三是社会身份的构建:使用何种商品,成为区分现代与传统、都市与乡野、摩登与落伍的重要符号。百货公司,就是这场宏大社会变迁最鲜活、最热闹的舞台中心。

在这里,每一个玻璃瓶、每一双套鞋、每一支手电筒,都不再是简单的商品,而是承载着时代变革密码的符号,无声地讲述着一个古老国度如何跌跌撞撞却又义无反顾地迈入现代世界的故事。

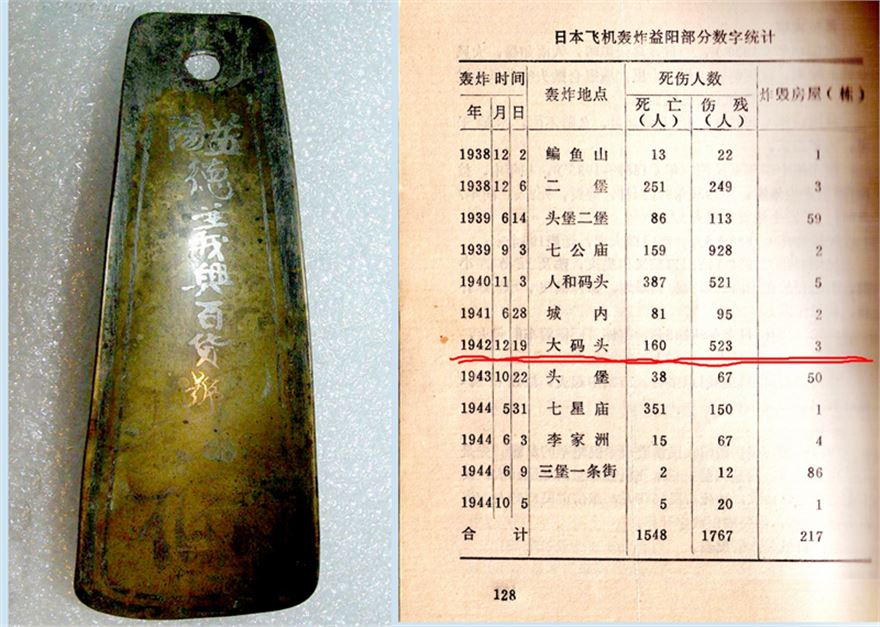

但这种迈入现代工业社会的步伐,却被日寇的侵略打断了,因益阳大码头崛起的超强水运商业能量,客观上已成为重要的战略物资西南运输的基地,故益阳成了日寇重点轰炸的地点,其中农村的粮食转移仓库,运输船队,成为日寇的主要轰炸点,而城区,下面就是益阳市1985年第十二期《文史资料》记载的日寇轰炸市区的局部统计:

1942年12月19日,日寇出动19架飞机,集中对大码头闹区实行了轰炸,现场炸死160人,炸伤残523人,而房屋炸毁则只有三栋,也就是大码头的“太平洋百货商场”、“信义和商号”、“德义兴百货号”。这里每天大量的货物吞吐量,日寇甚至怀疑是掩护重庆政府的战略物资中转基地,不然,不会如此集中火力只炸毁这三栋房屋,甚至连地基的麻石都炸的飞起来。而紧邻的“大世界戏院”,论人口还要集中和多,却未受到损毁,还有人说,是因为“太平洋”三字做得太大太招惹,日本恨和畏惧的就是太平洋,因太平洋战争爆发后,日本就开始转折走下坡等,不管怎样,这三栋商号或商场是没了,并且摧毁得很彻底,连底盘的仓库都投下了燃烧弹。从此,大码头这三处百货商号在那代人中永远的消逝,这除了这之后日寇进入益阳外,商场死伤那么多人给这些老板们以沉重的打击,其次便是这些当年见证的人多以不在人世,故此,便在大码头永久地消逝了,以至今天没人能知道大码头曾有这么光辉灿烂的一段文明史。

(上图为益阳“怪老头”彭俊的回忆画,写实为大码头的“大世界戏院”)

(上图为益阳“怪老头”彭俊的回忆画,写实为大码头的“大世界戏院”)

作者 | 邓亚龙

(一审:凌熙 二审:袁琳 三审:蓝天)

版权声明:凡注明来源为"港湘新闻网"的所有作品,版权归本网站所有。任何媒体转载、投稿、引用,需注明来源"港湘新闻网",否则将追究相关法律责任。

云标签 点击对应标签查看更多相关资讯!